Общие закономерности, план

В первую очередь, определяется стиль текста (научный, публицистический, официально-деловой, художественный, разговорный). Затем — тип речи (повествование, описание, рассуждение). Отмечается тема и идея текста.

Далее рассматриваются:

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут

- стилистические;

- жанровые;

- лексические;

- фонетические;

- морфологические;

- синтаксические особенности;

- средства художественной выразительности (в тексте художественного и публицистического стиля).

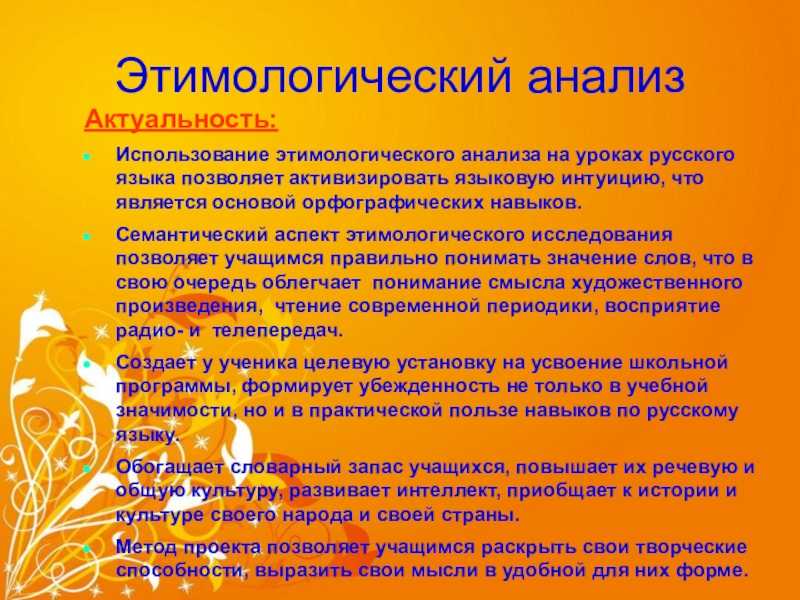

Слайд 37Этимологический анализАктуальность:Использование этимологического анализа на уроках русского языка позволяет активизировать языковую

интуицию, что является основой орфографических навыков.Семантический аспект этимологического исследования позволяет учащимся правильно понимать значение слов, что в свою очередь облегчает понимание смысла художественного произведения, чтение современной периодики, восприятие радио- и телепередач.Создает у ученика целевую установку на усвоение школьной программы, формирует убежденность не только в учебной значимости, но и в практической пользе навыков по русскому языку.Обогащает словарный запас учащихся, повышает их речевую и общую культуру, развивает интеллект, приобщает к истории и культуре своего народа и своей страны. Метод проекта позволяет учащимся раскрыть свои творческие способности, выразить свои мысли в удобной для них форме.

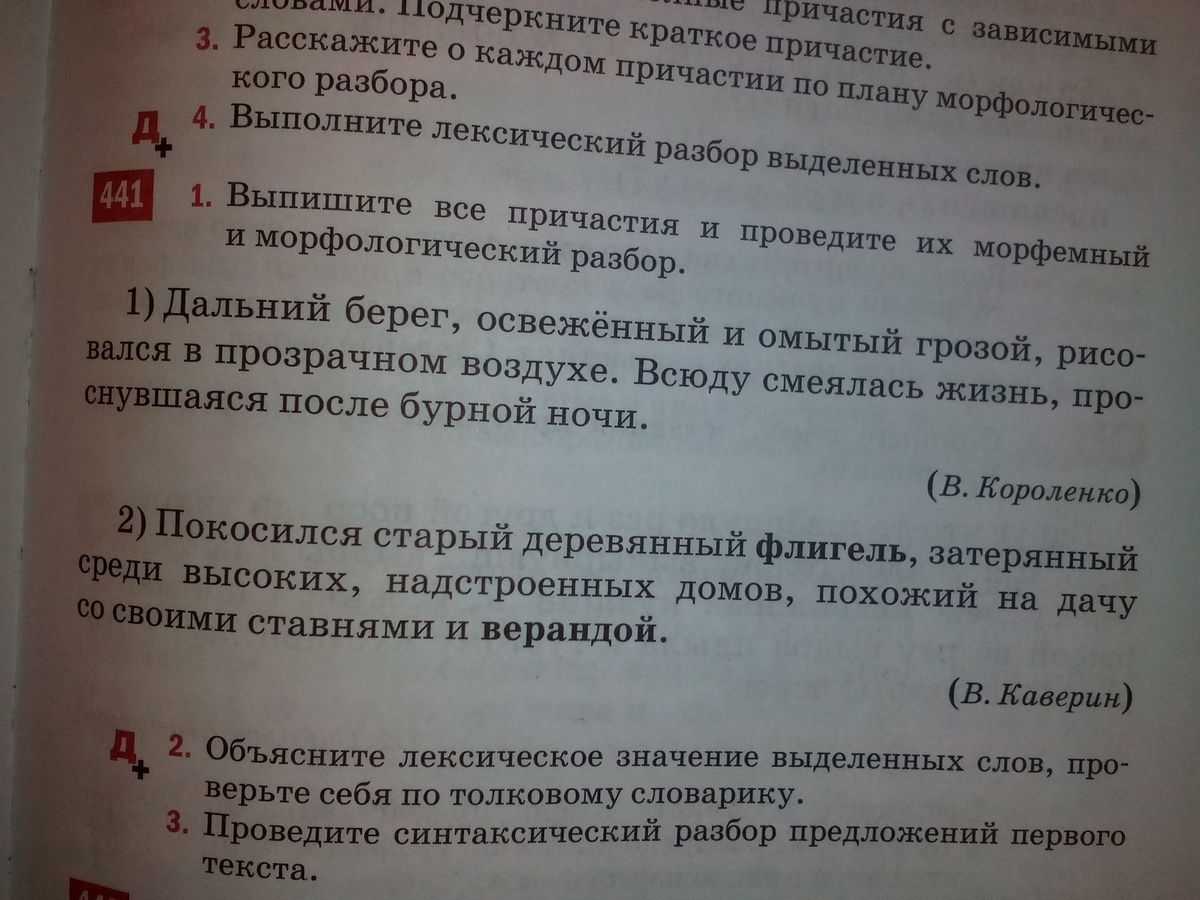

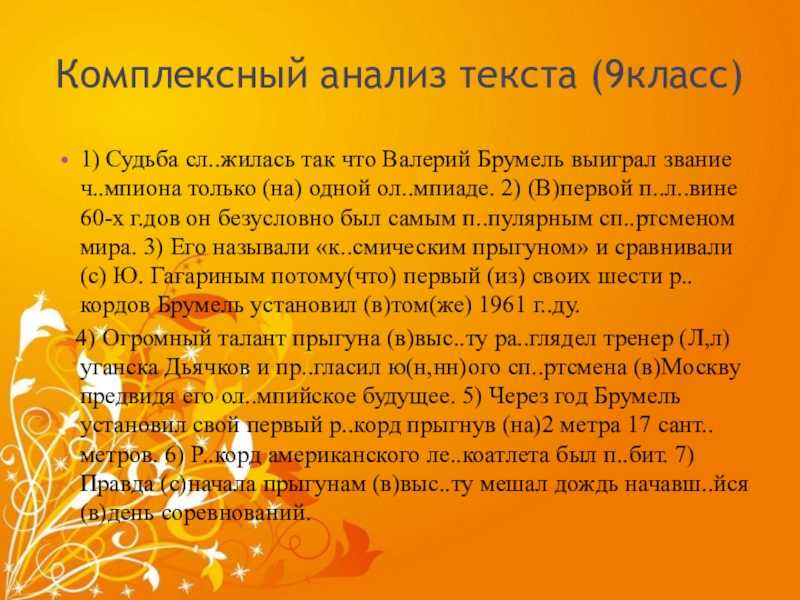

Слайд 28Комплексный анализ текста (9класс)1) Судьба сл..жилась так что Валерий Брумель выиграл

звание ч..мпиона только (на) одной ол..мпиаде. 2) (В)первой п..л..вине 60-х г.дов он безусловно был самым п..пулярным сп..ртсменом мира. 3) Его называли «к..смическим прыгуном» и сравнивали (с) Ю. Гагариным потому(что) первый (из) своих шести р..кордов Брумель установил (в)том(же) 1961 г..ду. 4) Огромный талант прыгуна (в)выс..ту ра..глядел тренер (Л,л)уганска Дьячков и пр..гласил ю(н,нн)ого сп..ртсмена (в)Москву предвидя его ол..мпийское будущее. 5) Через год Брумель установил свой первый р..корд прыгнув (на)2 метра 17 сант..метров. 6) Р..корд американского ле..коатлета был п..бит. 7) Правда (с)начала прыгунам (в)выс..ту мешал дождь начавш..йся (в)день соревнований.

Разновидности языковых разборов

Одной из основных разновидностей является синтаксический разбор, который изучает синтаксические отношения и структуры в предложении. Синтаксический разбор позволяет определить, какие слова являются подлежащими, сказуемыми, дополнениями и другими частями предложения, а также выявить зависимости между ними.

Еще одной разновидностью языковых разборов является морфологический разбор. Он изучает морфемную структуру слова и его грамматические особенности, такие как число, род, падеж и другие характеристики. Морфологический разбор позволяет определить, какие морфемы составляют слово и какие грамматические формы оно может принимать.

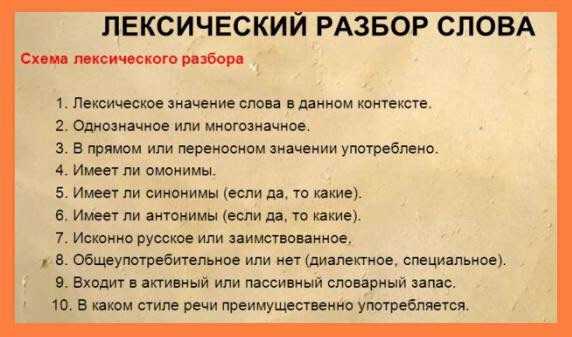

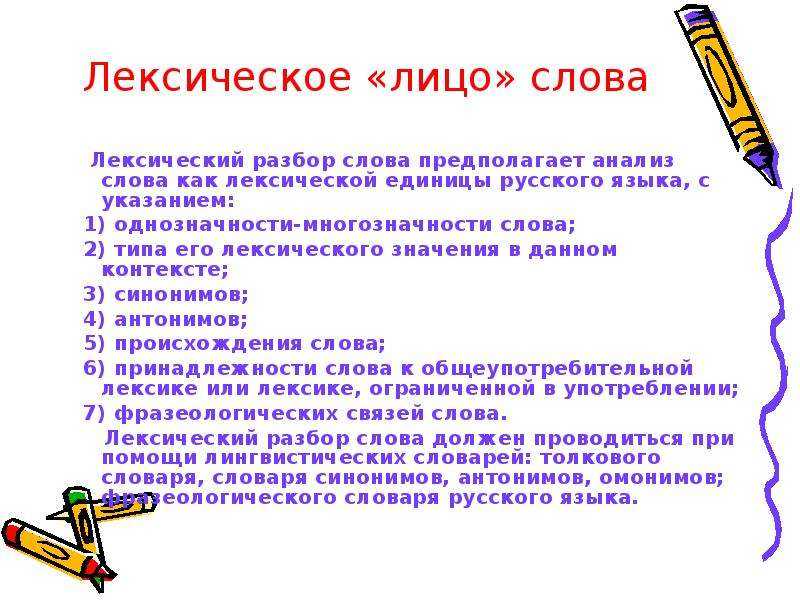

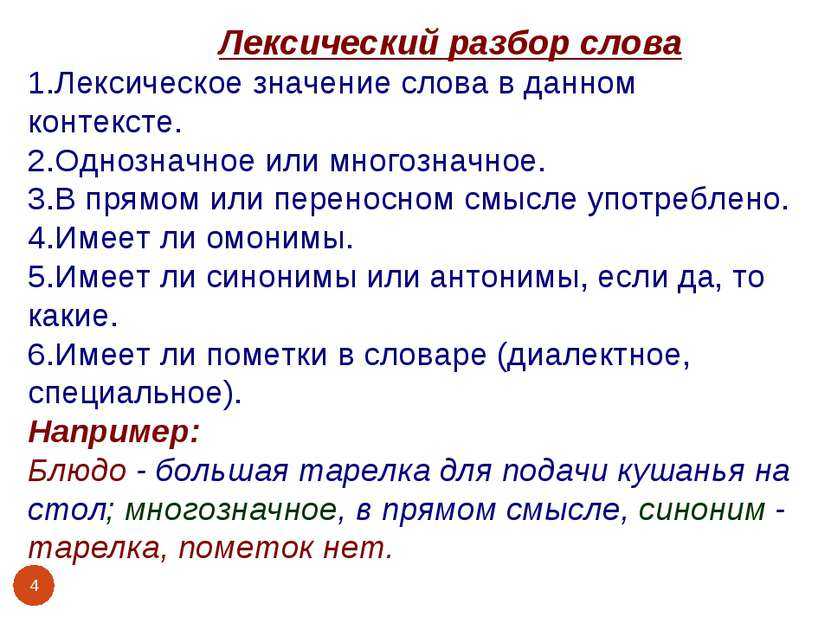

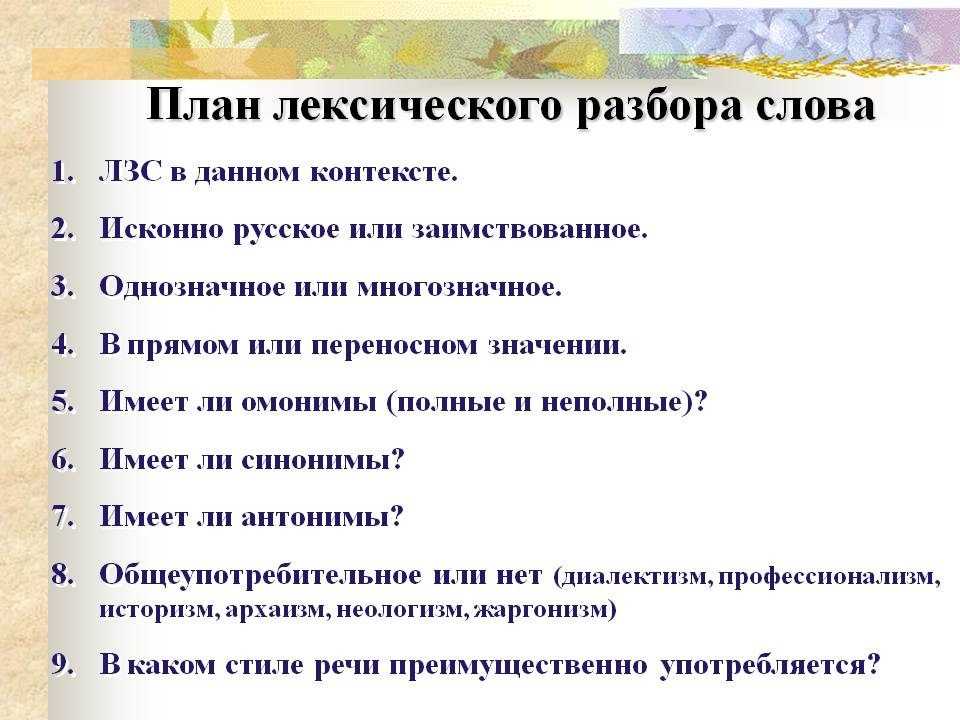

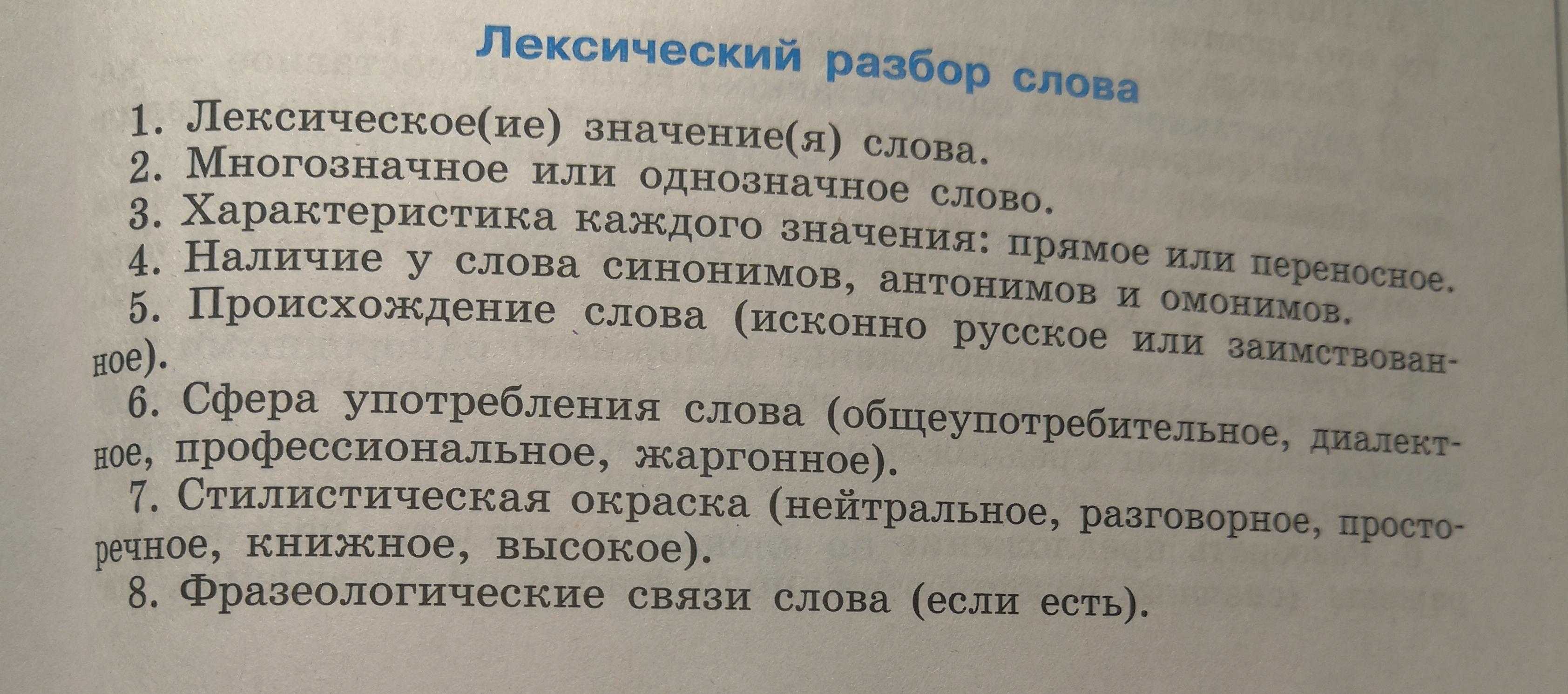

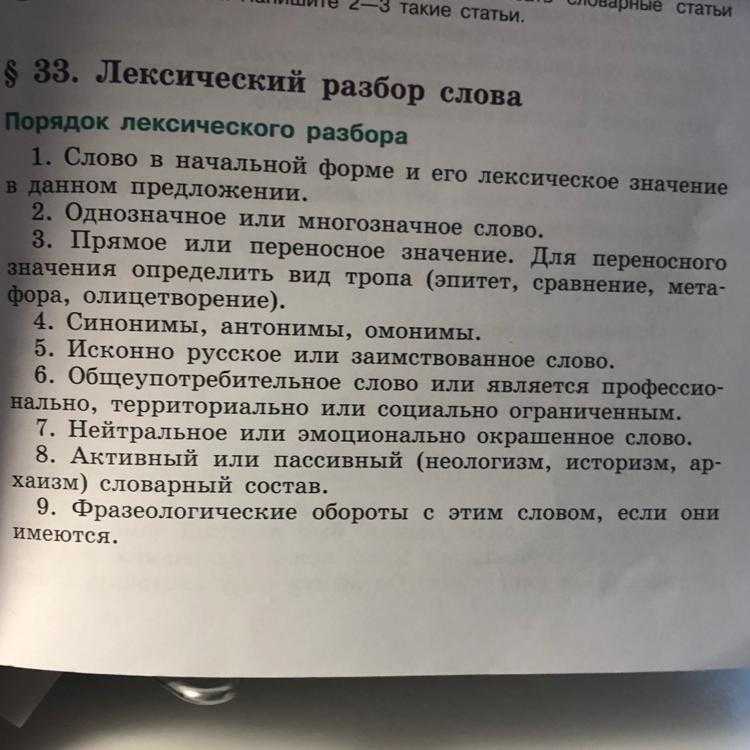

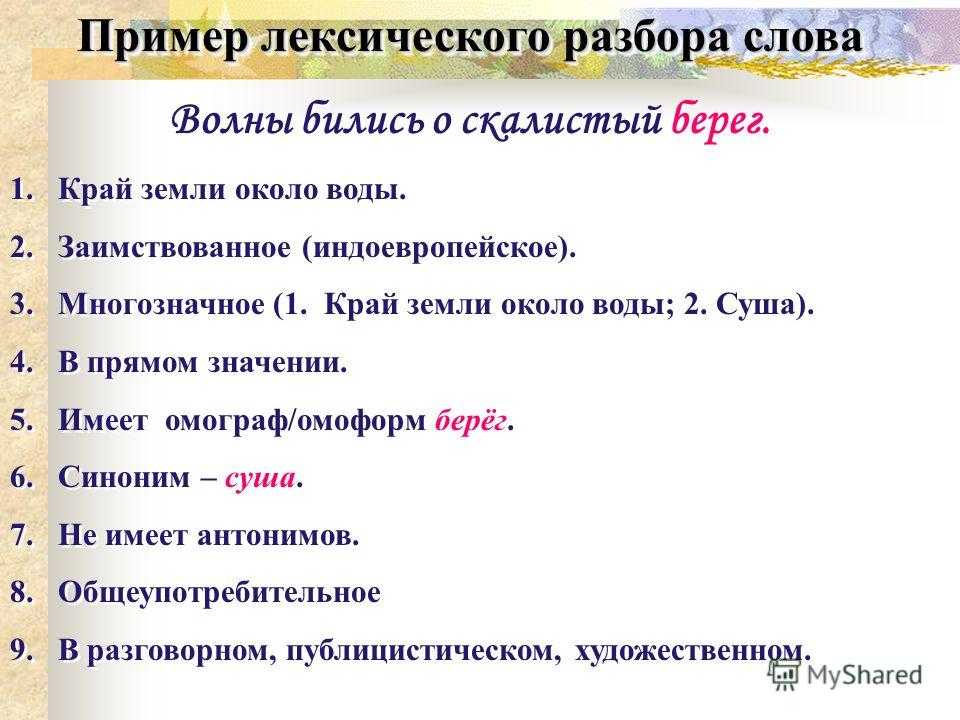

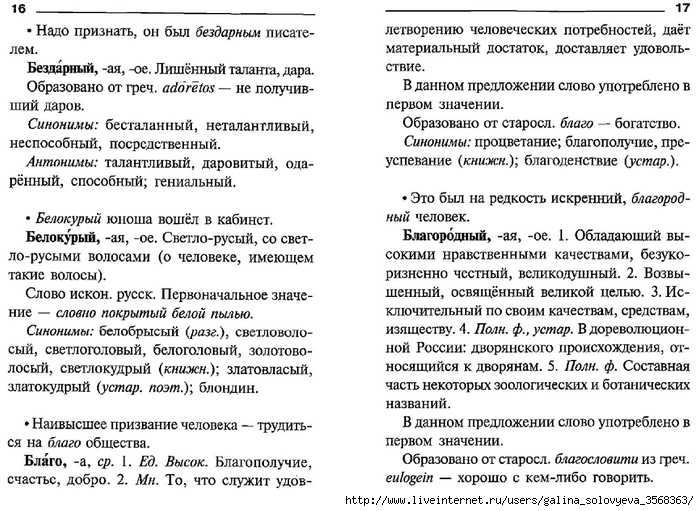

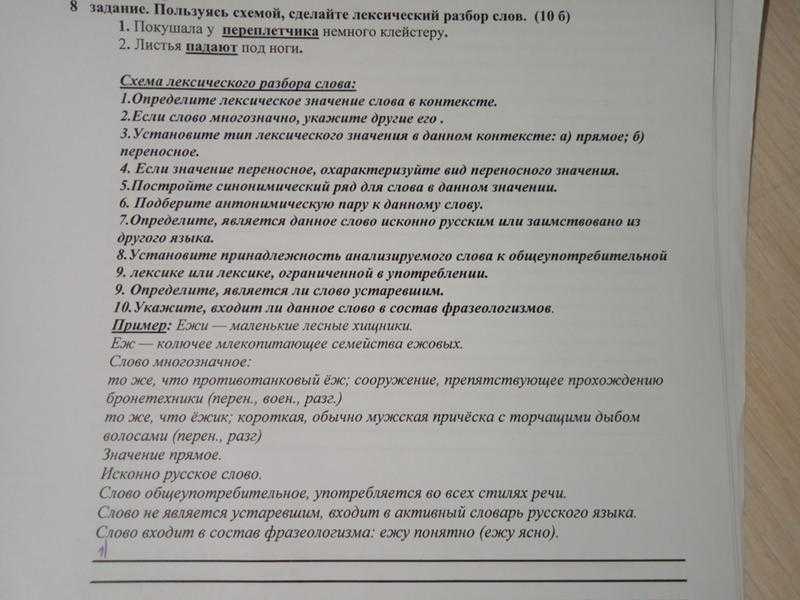

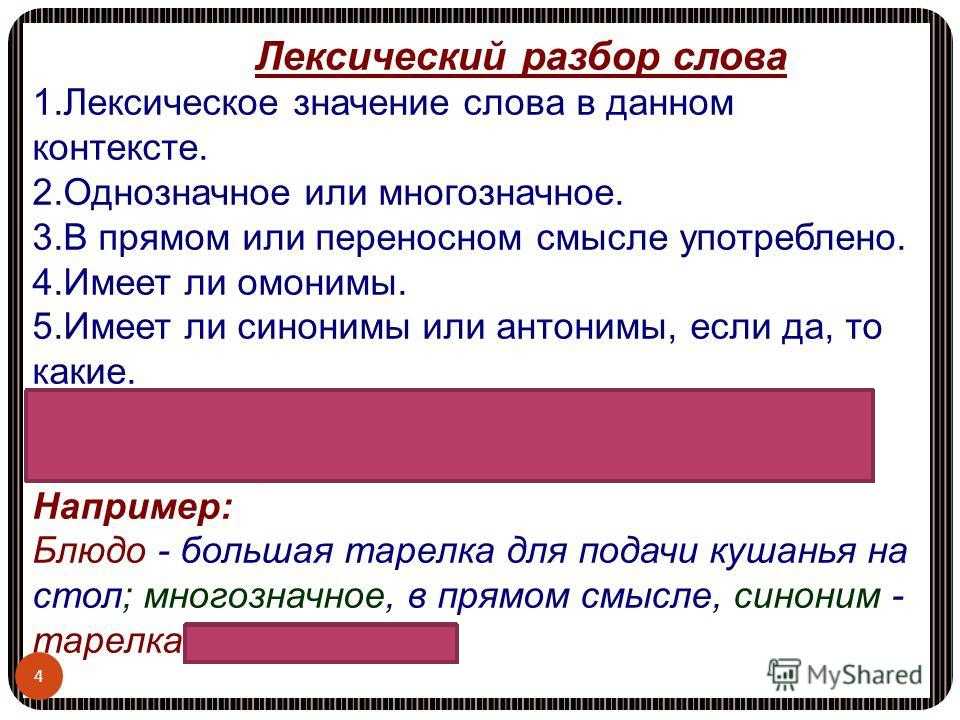

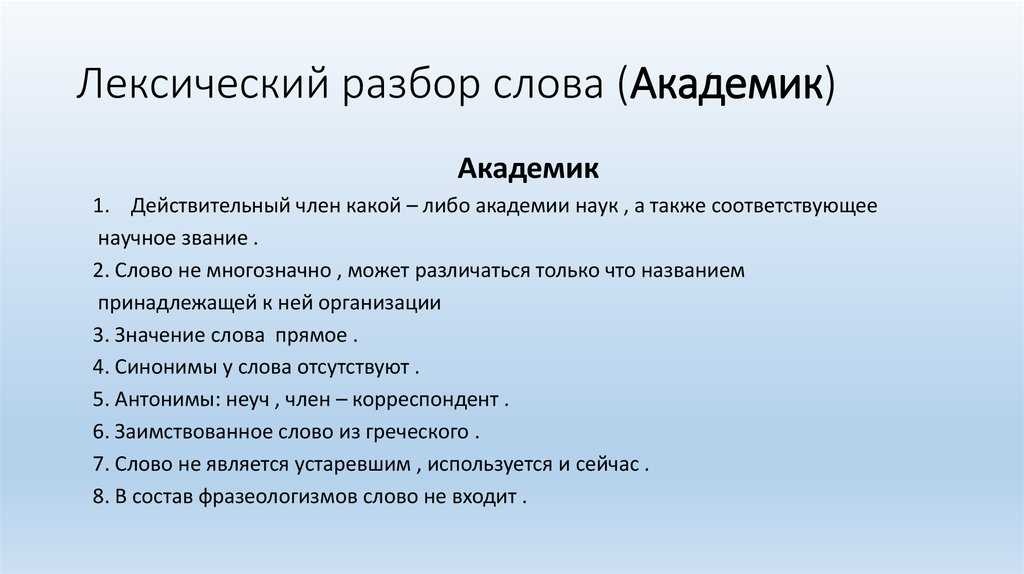

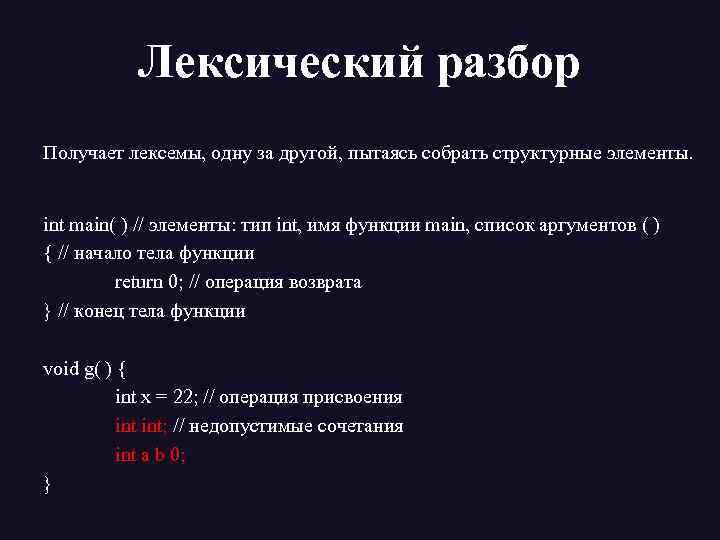

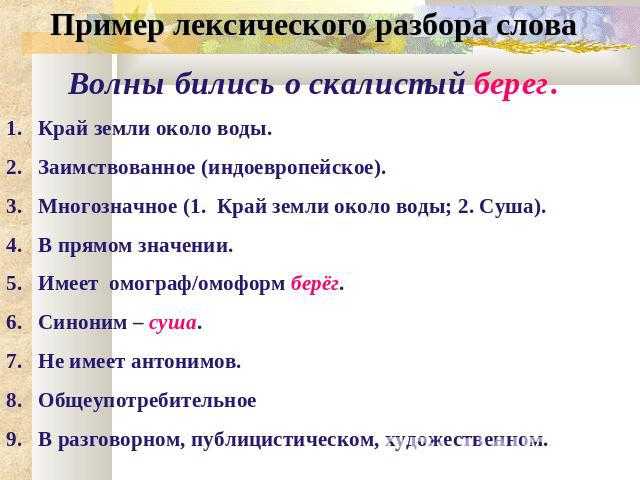

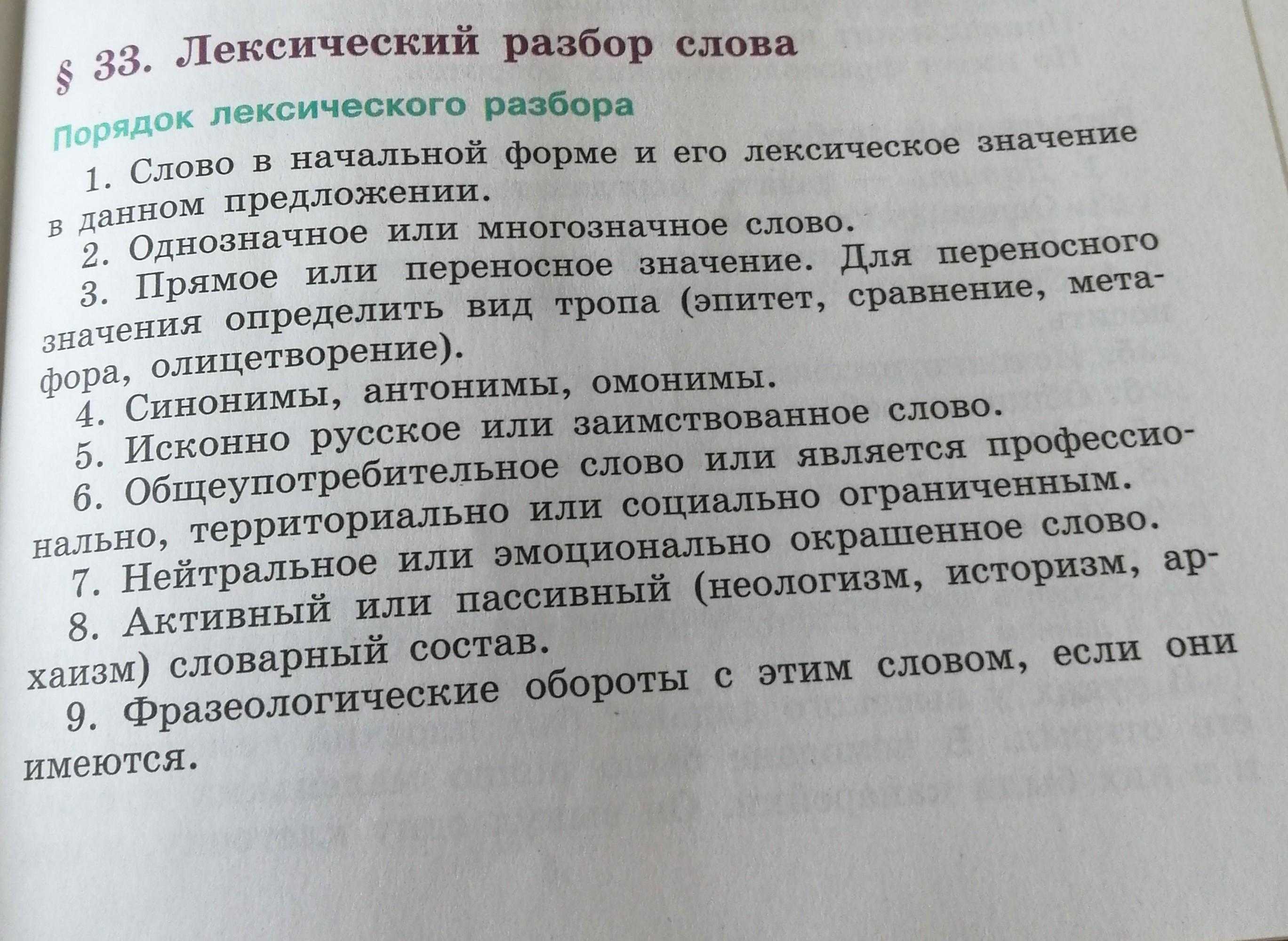

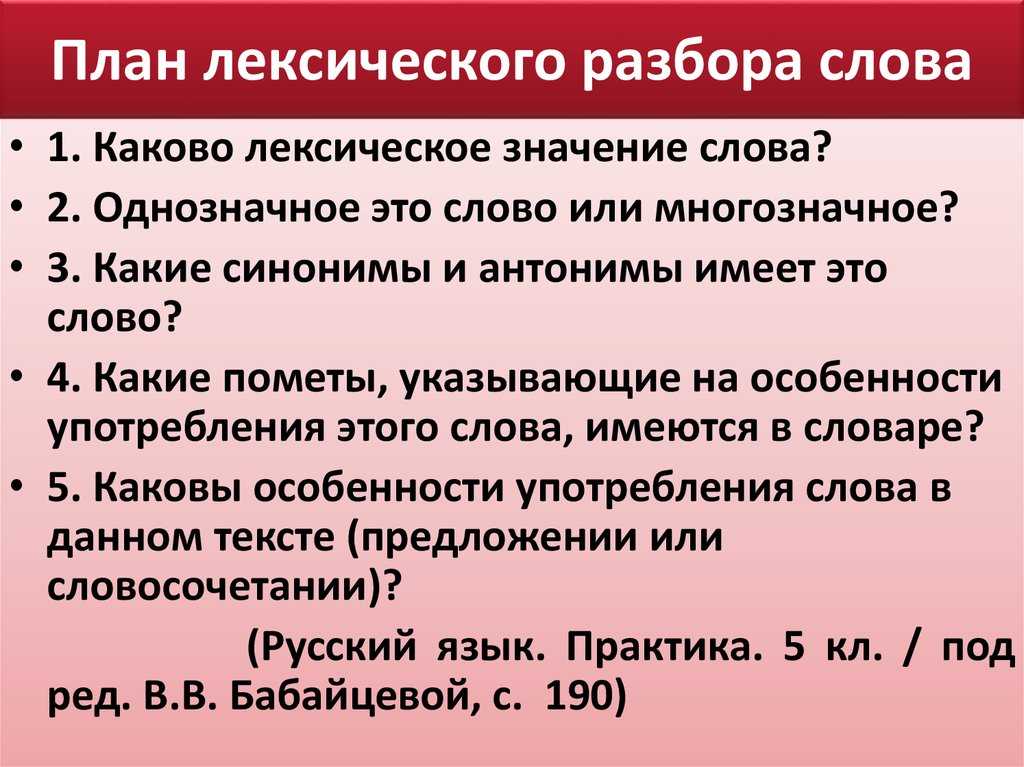

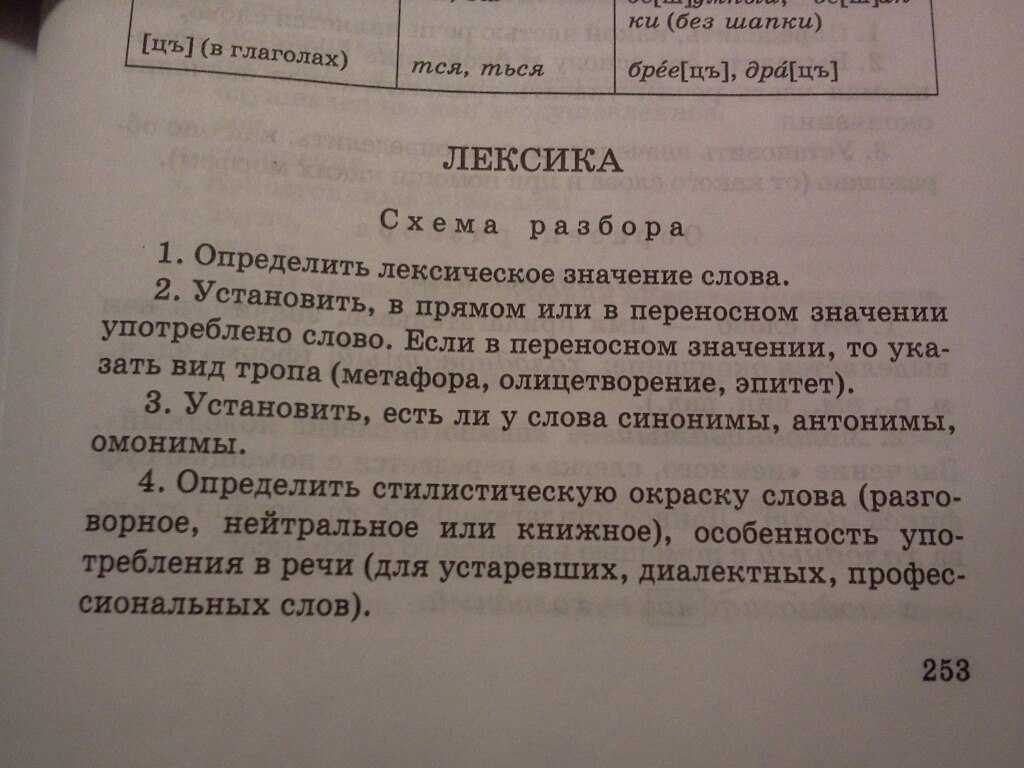

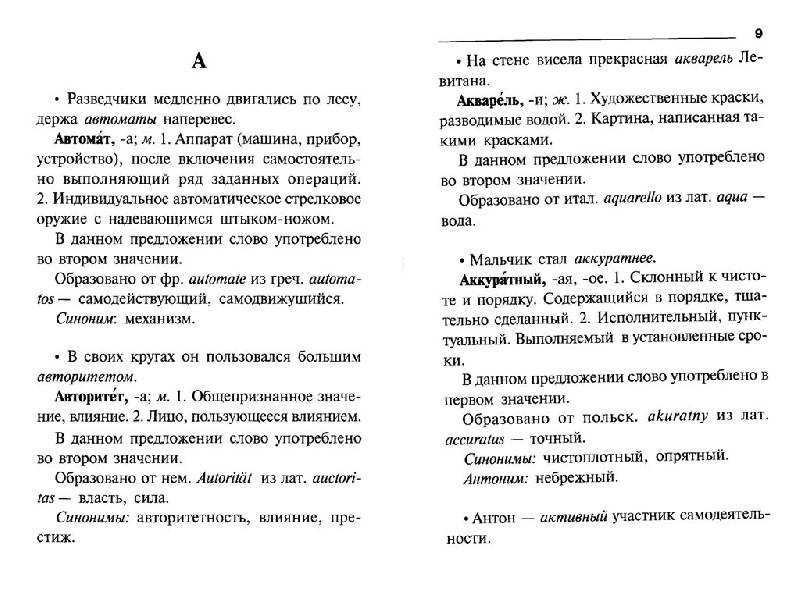

Кроме того, существуют лексические разборы, которые изучают лексические единицы языка, такие как слова, фразы и выражения. Лексический разбор позволяет определить семантическое значение лексических единиц и их употребление в различных контекстах.

Другими разновидностями языковых разборов являются семантический разбор, фонетический разбор и просодический разбор. Семантический разбор изучает значение и смысл предложений и фраз, фонетический разбор изучает звуковую структуру речи, а просодический разбор изучает интонацию, ритм и другие аспекты произношения и выразительности.

Все эти разновидности языковых разборов взаимосвязаны и позволяют получить глубокое понимание функционирования языка. Изучение языковых разборов помогает изучающему язык лучше понять его структуру, правила и особенности, что в свою очередь способствует более эффективному и натуральному общению на иностранном языке.

Почему АйБро подходит для этой задачи

АйБро отлично подходит для выполнения задачи лексического разбора текста по нескольким причинам.

1. Обширный языковой корпус

ИИ обучен на огромном объеме текстовых данных, включающих различные жанры, стили и тематики. Благодаря этому, модель хорошо осведомлена о структуре и семантике естественного языка, что позволяет ей эффективно обрабатывать и анализировать текст.

2. Мощные лингвистические функции

ИИ основан на технологии трансформеров, которая позволяет ему понимать контекст и взаимосвязи между словами в предложении. Это позволяет модели точно распознавать и классифицировать различные типы токенов в тексте в соответствии с их значениями.

3. Гибкость и адаптивность

АйБро может быть легко настроен и адаптирован для различных задач обработки текста, включая лексический разбор. Благодаря его гибкости, модель может быть использована для выполнения различных этапов лексического анализа, таких как токенизация, классификация токенов и создание таблицы символов.

4. Высокая скорость и масштабируемость

ИИ способен обрабатывать большие объемы текстовых данных с высокой скоростью, что делает его эффективным инструментом для выполнения лексического разбора на больших корпусах текста. Благодаря его масштабируемости, модель может обрабатывать тексты различных размеров и сложности.

Исходя из вышеперечисленных причин, АйБро является подходящим выбором для выполнения задачи лексического разбора текста, обеспечивая высокую точность и эффективность при обработке и анализе текстовых данных.

Часто задаваемые вопросы

Что такое АйБро и как он может быть использован для лексического разбора текста?

Каковы основные функции ИИ в контексте лексического анализа?

Как АйБро обрабатывает текст для лексического разбора?

Какова точность ИИ при выполнении лексического разбора?

Может ли АйБро обрабатывать тексты на различных языках?

Каковы возможные типы токенов, которые ИИ может распознавать?

Какие языковые особенности АйБро помогают ему эффективно выполнять лексический разбор текста?

Можно ли использовать ИИ для лексического разбора больших объемов текста?

Какова производительность АйБро при выполнении лексического разбора?

Может ли АйБро работать в реальном времени при выполнении лексического разбора?

Каковы преимущества использования АйБро для лексического разбора по сравнению с другими методами?

Каким образом ИИ может быть интегрирован в существующие системы для выполнения лексического разбора?

Может ли АйБро быть настроен для выполнения специфических задач лексического анализа?

Каковы возможности расширения функциональности АйБро для лексического анализа?

Каковы перспективы использования ИИ для лексического разбора в будущем?

Примеры языкового разбора

Давайте рассмотрим несколько примеров языкового разбора слова, чтобы понять, что это такое и как его делать.

- Что такое языковой разбор?

- Как делать языковой разбор?

Пример 1: Что такое языковой разбор?

Языковой разбор — это процесс анализа и определения грамматической структуры слова. В ходе разбора определяются все морфологические характеристики слова: часть речи, падеж, время, число, род и т.д. Языковой разбор помогает понять функцию слова в предложении и его связь с другими словами.

Пример 2: Как делать языковой разбор?

Языковой разбор можно делать с помощью таблицы, где каждый столбец соответствует определенной характеристике слова. Например, для разбора слова «делать» можно создать таблицу следующего вида:

| Слово | Часть речи | Падеж | Время | Число | Род |

|---|---|---|---|---|---|

| делать | Глагол | Действительный | Настоящее | Единственное | Мужской |

В данном примере мы определяем, что слово «делать» — это глагол, он стоит в действительном залоге, в настоящем времени, в единственном числе и мужском роде.

Пример разбора существительного

Существительное — это одна из основных частей речи в русском языке. Оно обозначает предметы, явления, качества, процессы и т.д. В русском языке существительное имеет различные формы, которые указывают на его род, число, падеж и т.д.

Пример разбора существительного «слова»:

| Форма | Разбор |

|---|---|

| Единственное число |

|

| Множественное число |

|

Как видно из примера, существительное «слова» изменяется по роду, числу и падежу. Чтобы правильно сделать разбор слова, необходимо учитывать его контекст и согласовывать с остальными словами в предложении.

Пример разбора глагола

Разбор глагола — это анализ его грамматических характеристик, таких как время, вид, наклонение и др. Разбор глагола позволяет определить его форму и функцию в предложении.

Процесс разбора глагола является важной частью изучения русского языка. Для выполнения разбора глагола необходимо знать грамматические правила и уметь анализировать слово по заданным критериям

Чтобы начать разбор глагола, нужно:

- Определить, что это за слово — глагол.

- Изучить грамматические характеристики глагола, такие как время, вид, наклонение.

- Определить форму глагола по заданным критериям.

- Проанализировать функцию глагола в предложении.

Пример разбора глагола:

| Слово | Грамматические характеристики | Форма | Функция в предложении |

|---|---|---|---|

| делает | Настоящее время, единственное число, 3 лицо | Действительное видовременная форма глагола «делать» | Выполняет функцию сказуемого в предложении |

В данном примере был разобран глагол «делает». Он употреблен в настоящем времени, единственном числе, 3 лице. Форма глагола — действительное видовременная форма. Функция глагола в предложении — сказуемое.

Таким образом, разбор глагола помогает понять его грамматическую структуру и использование в предложении.

Принципы обучения русскому языку и развитие творческих способностей учащихся

Проблема создания системы упражнений, способствующей развитию творческих способностей, сделала очевидной необходимость обозначения тех основ, которые являются законами для методики обучения русскому языку. Речь идет об общеметодических и частнометодических принципах обучения.

Важнейшими общеметодическими принципами современной лингвомстодики являются коммуникативный, когнитивный и социокультурный принципы К настоящему времени формирование коммуникативной компетенции в единстве с развитием языковой личности является одной из основных целей обучения русскому языку. Поэтому коммуникативный принцип можно считать одним из ведущих принципов обучения родному языку. Коммуникативный подход предполагает» что текст, являясь продуктом речевой деятельности человека и реализованным замыслом высказывания, должен использоваться в качестве основной дидактической единицы.

Вторым по важности принципом следует назвать когнитивный принцип, базирующийся на связи языка и мышления. Язык есть важнейшее средство не только общения, но и средство формирования и формулирования мысли, основа абстрактного мышления

Обучаясь языку, ребенок познает окружающий мир и самого себя, что невозможно без таких мыслительных операций, как анализ» синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение. Отсюда следует, что процесс развития всех компонентов языковой способности должен быть неразрывно связан с развитием этих мыслительных операций. Именно в рамках когнитивного подхода могут эффективно решаться вопросы развития креативности и совершенствования творческих речевых способностей Социокультурный, или этнокультурный, принцип предполагает учет закономерностей и научных данных, описываемых и предоставляемых современными дисциплинами — социолингвистикой, этно- и лингвокультурологией. В рамках социокультурного и этнокультурного принципов акцент прежде всего делается на текст как транслятор национальной культуры

При этом особое внимание уделяется образным средствам языка, феномену языковой игры, клише и стереотипам в русском национальном языке, то есть всему тому, что определяет национальную картину мира

Разрабатывая систему упражнений, развивающих креативность у учащихся, мы опирались прежде всего па обозначенные выше общеметодические принципы обучения русскому языку. Так, использование текста в качестве основной единицы обучения позволяет реализовать коммуникативный принцип; обращение к текстам краеведческой тематики, а также работа с такими малыми жанрами устного народного творчества, как пословицы, поговорки и загадки, — социокультурный принцип; включение в число заданий к текстам таких, которые позволяют воздействовать на мыслительную сферу, — когнитивный принцип.

Особое значение в контексте рассматриваемой проблемы приобретают закономерности усвоения родной речи, открытые и сформулированные Л. П. Федоренко. Напомним суть шести основных закономерностей усвоения речи. Усвоение речи ребенком зависит:

— от натренированности мускулатуры его органов речи;

— от понимания ребенком лексических и грамматических значений языковых единиц;

— от развития у ребенка восприимчивости к выразительности речи;

— от понимания ребенком лексических и грамматических значений языковых единиц;

— от развития у ребенка восприимчивости к выразительности речи;

— от развития чувства языка (языкового чутья) как способности запоминать нормы употребления языковых единиц в речи;

— усвоение письменной речи обусловлено развитием речи устной;

— темп обогащения речи убыстряется по мере совершенствования речетворческой системы ребенка (187; 20).

Из этих объективно существующих и сформулированных в методике закономерностей вытекают следующие методические принципы обучения родному языку и речи:

— принцип внимания к материи языка, суть которого заключается в

необходимости обеспечивать тренировку речевому и мыслительному

аппарату;

Художественный стиль

- Используется в художественных произведениях: рассказах, романах, стихах.

- Задачи речи: изобразить живую картину, создать отношение к изображаемому.

- Высказывание обычно бывает:

- конкретным (описывается определённый котёнок, а не котята вообще);

- образным, живым, выразительным;

- эмоциональным.

-

- конкретные слова (трава, солнце);

- слова в переносном значении (вкусный запах);

- эмоционально окрашенные слова (травушка, солнышко);

- выразительные средства, создающие художественный образ: использование эпитетов (золотой дождь), метафор (костёр рябины красной), олицетворений (вьюга злится). сравнений (снежинка словно звёздочка).

Перед вами текст художественного стиля, в котором подчёркнуты все использованные в нём средства выразительности.

Золотой дождь.

Всё лето листья подставляли солнцу свои ладошки и щёчки, спинки и животики.

И до того налились и пропитались солнцем, что к осени сами стали как солнышки —

багряными и золотыми.

Налились, отяжелели и потекли.

Полетели иволгами по ветру.

Запрыгали белками по сучкам…

(По Н. Сладкову)

Как языковой разбор улучшает изучение языка

Улучшает грамматику

Языковой разбор позволяет более глубоко понимать грамматику языка. Он помогает заметить правильные закономерности и правила, которые в свою очередь приводят к изучению грамматики более эффективным и быстрым способом. Знание того, как устроена грамматика, влияет на способность читать, писать и говорить на языке.

Развивает словарный запас

Языковой разбор помогает увеличивать словарный запас, так как он позволяет понимать значения слов и их синонимов. Знание употребления слов в правильном контексте может помочь в понимании текстов и даже использовании некоторых фраз и идиом, что может создать более высокий уровень разговорной речи.

Помогает в понимании текстов

Языковой разбор помогает увидеть связь между словами и смыслом текста в целом. Знание грамматики позволяет увидеть, как различные слова соединяются, чтобы выразить определенный смысл. Это позволяет легче читать и понимать тексты, особенно если уровень языка не достаточно высокий.

Улучшает навыки написания

Языковой разбор помогает лучше понимать правила пунктуации, орфографии и грамматики, что, в свою очередь, является ключевым фактором в развитии навыков написания. Знание грамматики позволяет писать более точно, эффективно и профессионально.

В целом, языковой разбор является крайне важным элементом в изучении языка, который помогает не только понимать сложные языковые структуры, но и улучшать навыки чтения, произношения и письма. В результате, это ведет к более эффективному изучению языка в целом.

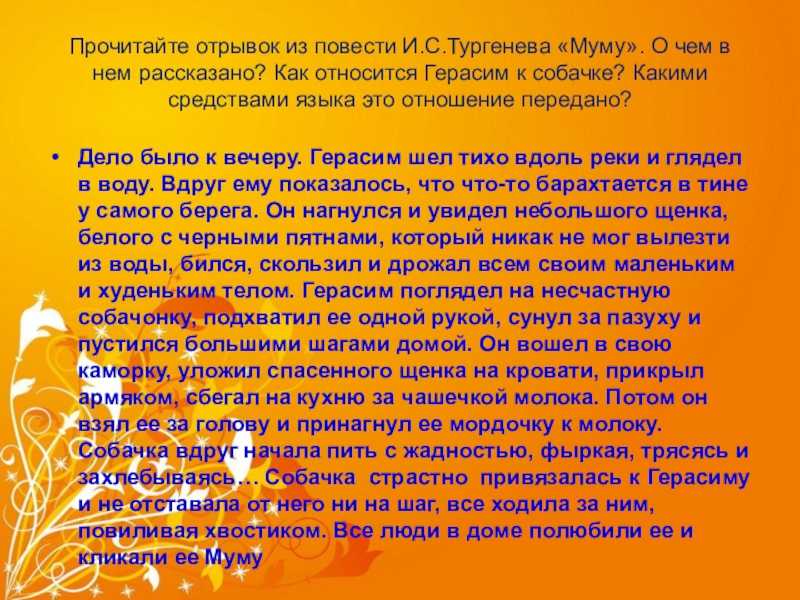

Слайд 35 Прочитайте отрывок из повести И.С.Тургенева «Муму». О чем в нем рассказано?

Как относится Герасим к собачке? Какими средствами языка это отношение передано?

Дело было к вечеру. Герасим шел тихо вдоль реки и глядел в воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с черными пятнами, который никак не мог вылезти из воды, бился, скользил и дрожал всем своим маленьким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул за пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошел в свою каморку, уложил спасенного щенка на кровати, прикрыл армяком, сбегал на кухню за чашечкой молока. Потом он взял ее за голову и принагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлебываясь… Собачка страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, все ходила за ним, повиливая хвостиком. Все люди в доме полюбили ее и кликали ее Муму

Исходные положения экспериментального обучения и анализ данных констатирующего эксперимента

В рамках нашего исследования с целью более объективной оценки уровня развития креативности школьников, их языковой способности, а также сформированное коммуникативных умений и навыков для последующего выделения критериев отбора текстов и заданий к ним был проведен констатирующий эксперимент на базе гимназии № 5 г. Рязани. В констатирующем эксперименте приняли участие учащиеся 7, 8,9 классов. Эксперимент включал в себя анкетирование, выполнение школьниками пяти творческих заданий, анализ творческих работ (сочинений) учащихся.

Результаты анкетирования, которое должно было помочь выяснить отношение учащихся 7-9 классов к созданию творческих письменных работ на уроках русского языка, продемонстрировали существенную разницу между ответами семиклассников, восьмиклассников и девятиклассников.

Так, на вопрос «Тебе нравится писать сочинения на уроках русского языка?» положительно ответили 45% учеников 7 класса, 60% учеников S класса и только 42% учеников 9 класса. На вопрос «Хотел бы ты писать на уроках сочинения меньшего объема, чем обычно, но делать это чаше?» положительно ответили 78% учеников 7 класса, 81 % учеников 8 класса и 89% учеников 9 класса. Объяснить результаты мы можем следующими причинами.

1. Сочинения большого объема вызывают наибольшие затруднения у школьников, вероятно, поэтому снижается интерес к данной работе у учащихся 9 класса по сравнению с учащимися 8 и 9 классов.

2. Высокий в сравнение с другими показатель положительных ответов в 8 классе, на наш взгляд, зависит от двух причин: достаточной сформированностью у учащихся навыка письменной речи и пока не столь большими как в 9 классе требованиями, предъявляемыми к объему сочинения.

Вопрос «Хотел бы ты придумывать па уроке вместе с товарищами мини-рассказы из 5-7 предложений на необычные темы?» вызвал много утвердительных ответов. В седьмом классе на пего положительно ответили 92 % детей; в восьмом — 87 %; в девятом — 88 %.

Объяснить результаты можно, на наш взгляд, следующим: часто предлагаемые учителем темы не вызывают отклика у детей, особенно это характерно для учеников 7 класса.

Результаты анкетирования отражены в диаграммах 1, 2, 3. Диаграмма 1, иллюстрирующая процентное соотношение положительных ответов на вопрос «Тебе нравится писать сочинения на уроках русского языка?» в 7, 8, 9 классах.

Как языковой разбор может помочь улучшить произношение

Один из основных моментов, влияющих на качество иностранной речи – правильное произношение. Чтобы достичь уверенности и грамотности в данном аспекте языка, нужно научиться правильно воспринимать и разбирать каждое слово и фразу на звуки и интонации. Для этого советуем использовать языковой разбор.

Языковой разбор – это метод обучения языку, основанный на анализе звуковой структуры слов и фраз. Если регулярно заниматься языковым разбором, произношение постепенно становится более четким, плавным и выразительным. Кроме того, языковой разбор помогает выработать хорошую дикцию и улучшить работу голосового аппарата.

Как работает языковой разбор? Суть метода заключается в том, чтобы найти и анализировать все звуки, которые содержатся в слове или фразе. Чтобы достичь этого, нужно разбить слово или фразу на отдельные звуки и проанализировать их расположение и взаимодействие

Также следует обратить внимание на интонацию и ударение

Для примера можно рассмотреть английское слово «pronunciation». Оно содержит 12 букв, но 18 звуков, которые мы можем разбить так: /prəˌnʌnsiˈeɪʃən/. Каждый звук в данном слове имеет свойственную ему фонетическую транскрипцию. Языковой разбор помогает узнать, как нужно правильно произносить каждый звук и как они взаимодействуют друг с другом в слове или фразе.

В результате регулярных занятий языковым разбором можно значительно улучшить произношение и понимание речи на иностранном языке. Используйте вышеописанный метод, чтобы научиться правильно воспринимать и воспроизводить произношение на иностранном языке.

Место творческих способностей в структуре общих способностей челопека

Психология способностей как таковая возникла в конце XIX века. Почти за полуторавековой период существования в ее недрах были К выполнены фундаментальные исследования по психологии общих и специальных способностей, накоплен богатый фактический материал, С середины XX века проблема способностей широко разрабатывалась в отечественной психологии. Большой вклад в ее изучение внесли такие психологи, как С Л. Рубинштейн, Б.М. Тсплов, Б.Г, Ананьев, К.К. Платонов, В.П. Пушкин, Я.А, Пономарев, В.Д, Шадриков, В.Н. Дружинин, Д.Б. Богоявленская и др. Анализ их работ позволил обозначить важные для нашего исследования ключевые понятия.

Категория «способность» относится к основным категориям психологии и представляет собою одно из наиболее общих психологических г1 понятий. Многие ученые давали ей развернутые определения. Так, отечественный психолог В.Д. Шадриков, детально рассмотревший этот вопрос в своих трудах, соотносит понятие способностей с категорией «свойства» и определяет способности как «…свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности» (200; 177) С.Л. Рубинштейн под способностями понимал сложное синтетическое образование, которое включает в себя целый ряд данных, без которых человек не был бы способен к какой-либо конкретной деятельности, и свойств, которые лишь в процессе определенным образом организованной деятельности вырабатываются (165). В работе Б.М. Теплова «Психология индивидуальных различий» данное определение еще более конкретизировано, в нем четко обозначены три характерных признака способностей: 1) способности — это индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого; 2)способностями являются только те индивидуальные особенности, которые имеют отношение к успешности выполнения деятельности или нескольких деятельностей; 3) под способностями понимают индивидуальные особенности, которые не сводятся к наличным знаниям, умениям и навыкам, уже выработанным у человека, хотя и обуславливают легкость и быстроту их приобретения (179; 16)- Именно это определение наиболее часто используется специалистами. И мы в дальнейшем под способностями также будем подразумевать «индивидуально-психологические особенности, определяющие успешность выполнения деятельности или ряда деятельностей, несводимые к знаниям, умениям и навыкам, но обуславливающие легкость и быстроту обучения новым способам и приемам деятельности» (180). Признание того, что способности формируются, развиваются в деятельности, стало основополагающим в трудах отечественных психологов.

В результате экспериментальных исследований среди общих способностей личности была выделена способность особого рода — порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации. Такая способность была названа креативностью (творческостью)- Креативность — это «общая способность к творчеству, характеризует личность в целом, проявляется в различных сферах активности, рассматривается как относительно независимый фактор одаренности» (59; 351), а креатив- «творческий человек, склонный к нестандартным способам решения задач, способный к оригинальным и нестандартным действиям, открытию нового, созданию уникальных продуктов» (59; 351). В последние годы термин «креативность» получил в отечественной психологии широкое распространение, почти вытеснив бытовавшее ранее словосочетание «творческие способности». Эти определения, несмотря на кажущуюся синонимичность, обозначают не тождественные вещи. На самом деле, креативность правильнее определить не столько как некоторую творческую способность, а как способность к творчеству, а это понятия хотя и очень близкие, но не идентичные. Здесь следует отметить, что, широко используя термин «творческие способности», педагогическая, психологическая научная литература не имеет достаточно точного его определения. Однако бесспорным остается факт, что творческими способностями в психолого-псдагогической литературе называют способности человека к творческой деятельности, к творчеству.

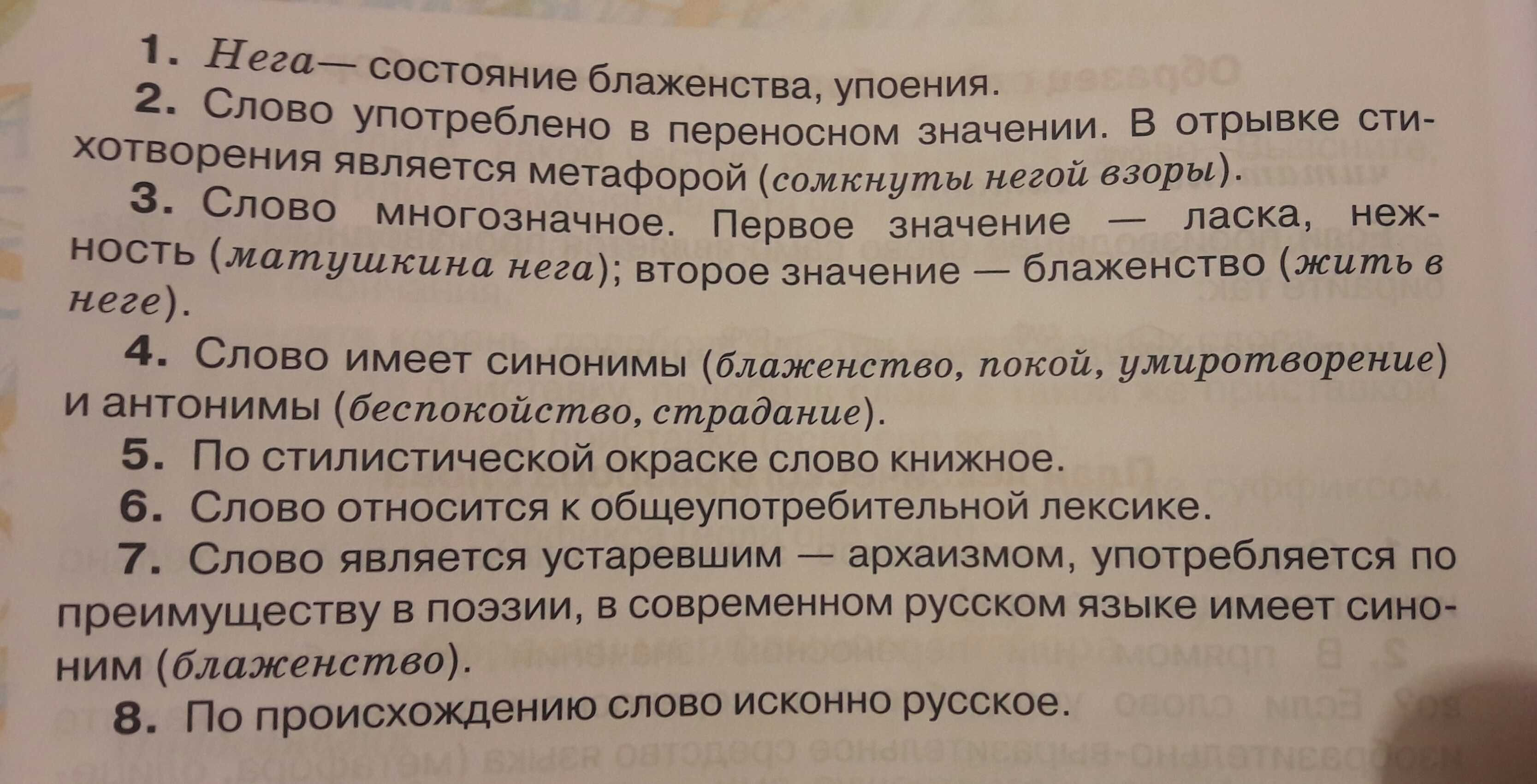

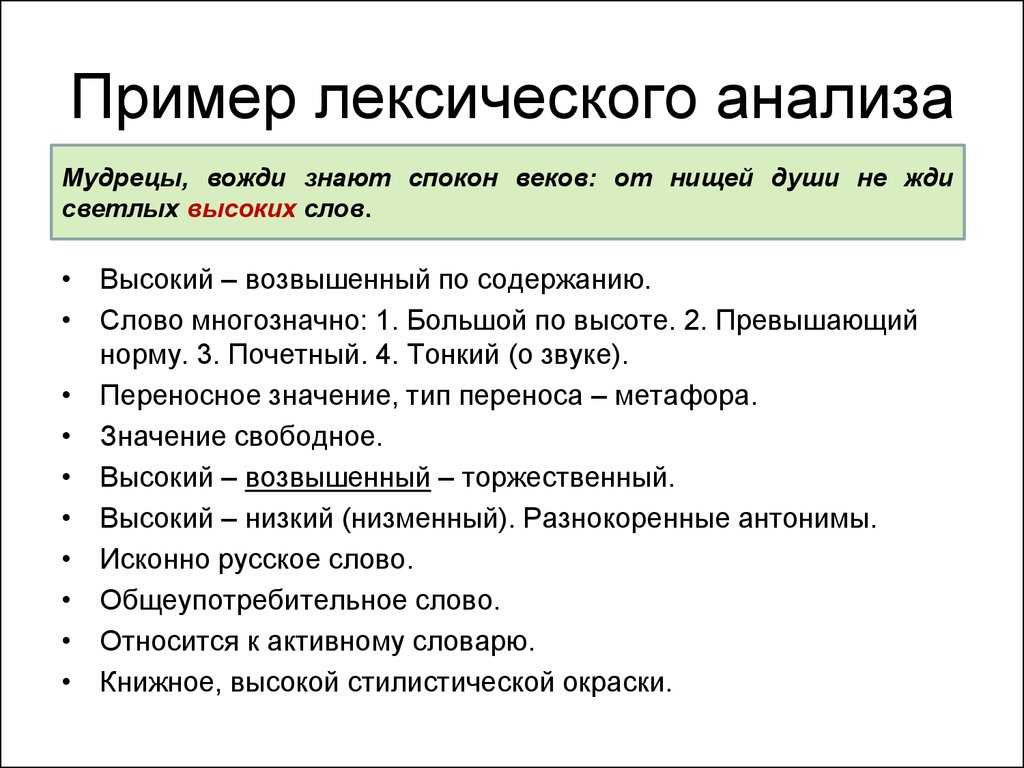

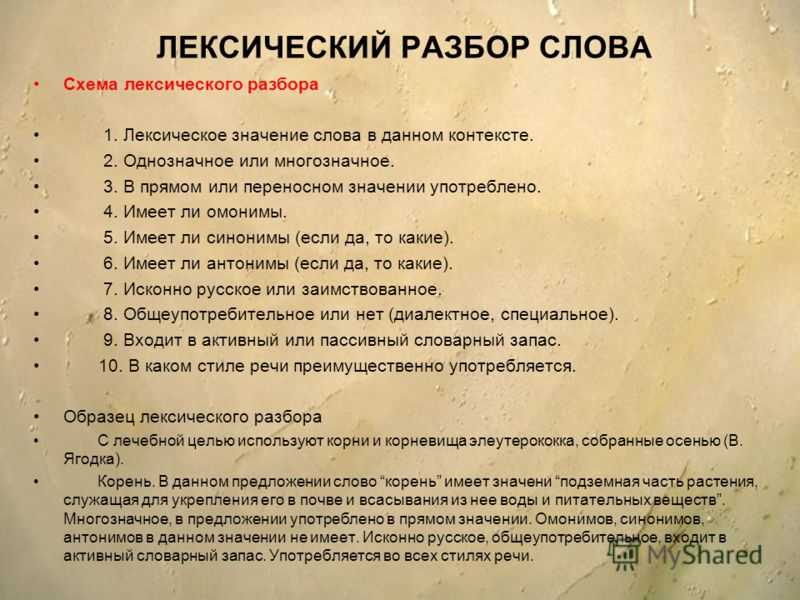

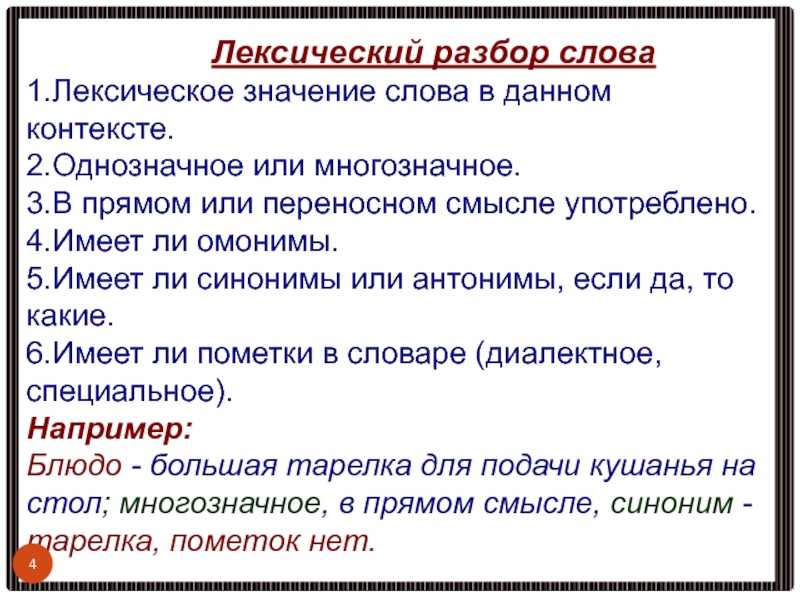

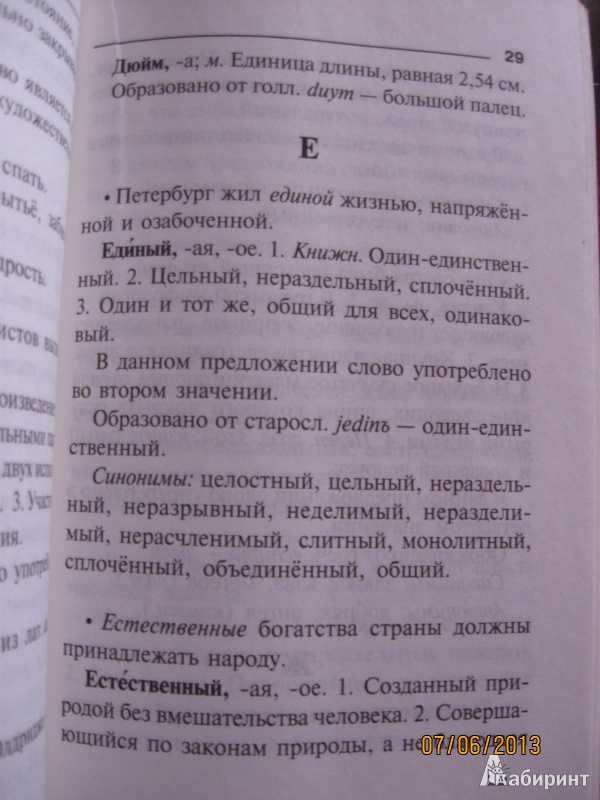

Лексический анализ слова (на уровне предложения или текста)

Анализ лексического

значения слова (ЛЗ):

а) однозначное или

многозначное,

б)

данное значение первичное или вторичное,

в)

прямое или переносное,

г)

если переносное (вторичное), то указать

тип переноса (метафора, метонимия,

синéкдоха, функциональный перенос),

д)

свободное или несвободное с указанием

типа несвободного ЛЗ (фразеологически

связанное, синтаксически обусловленное,

конструктивно ограниченное).

Подобрать

или найти в тексте (если можно) синонимы,

антонимы, омонимы и указать их типы.

Происхождение

слова: исконно русское или заимствованное

(откуда), отметить признаки, указывающие

на этимологию слова (если имеются).

Слово

активного или пассивного словарного

запаса (историзм, архаизм, неологизм).

Указать типы слов пассивного запаса.

Сфера

употребления слова: общенародное или

ограниченного употребления (диалектизм

(указать тип), термин (наука), профессионализм

или жаргонизм).

Стилевая

(разговорная, книжная, нейтральная

(разновидность книжной: научная,

официально – деловая, поэтическая,

публицистическая));

эмоционально

– экспрессивная окраска слова

(нейтральная, сниженная, торжественная,

оценочная и т.д.).

7.

Определить стилистическую функцию

слова в тексте.

Цель и предмет лингвистического анализа художественного текста, а также предъявляемые к нему требования

Определение 1

Лингвистический анализ художественного текста представляет собой комплексное исследование литературно-художественного произведения, с помощью которого в нём выявляется система языковых средств и передаётся его идейно-тематическое и эстетическое содержание.

Главная цель лингвистического анализа художественного текста заключается в раскрытии и осознании первоначально скрытых аспектов литературного произведения, в том числе, глубина мыслей, которые автор изложил в тексте, и переживаемых героями чувств. Предметом лингвистического анализа художественного текста является непосредственно языковой материал текста – именно с ним и будет работать исследователь.

Получи помощь с рефератом от ИИ-шки

ИИ ответит за 2 минуты

В связи с многообразием неповторимых индивидуальных особенностей множества авторов художественных произведений лингвистический анализ текста имеет несколько вариантов своего проведения. Это позволит учесть и отобразить языковой феномен каждого писателя. Поэтому исследователи в каждом конкретном случае избирают особый путь изучения поэтического мира произведения. Однако всё же в современной лингвистике выработаны некоторые общие рекомендации по проведению лингвистического анализа художественного текста.

В частности, успешное проведение данного анализа обусловлено его соответствием следующим требованиям:

- анализ текста должен быть ориентирован от своей словесной формы к разносторонним аспектам его содержания – образно-эстетическому, социально-историческому, нравственному, психологическому, идеологическому и т.д.;

- комплексное рассмотрение языковых уровней и аспектов изучаемого текста, все единицы которого реализуют художественно-эстетическую функцию, играя, тем самым, взаимодополняющую роль;

- руководство принципами системности и структурности, соответствие которым способствует выявлению и осмыслению совокупности взаимосвязанных и взаимодополняющих в тексте образов;

- определение тех языковых уровней, элементов или типов образности, которые стилистически преобладают в тексте и наиболее значимы в идейно-художественном, стилеобразующем и образно-эстетическом планах.

Кроме того, некоторые исследователи предпочитают разлагать лингвистический анализ художественного текста на две такие крупные составляющие, как литературоведческий анализ, то есть изучение литературного произведения в качестве исторического факта общественного развития, и стилистический анализ, предполагающий изучение приёмов индивидуально-авторского использования языковых средств. Это объясняется тем, что художественный текст, прежде всего, представляет собой органичное сочетание формы и содержания.