Как растет и развивается корень

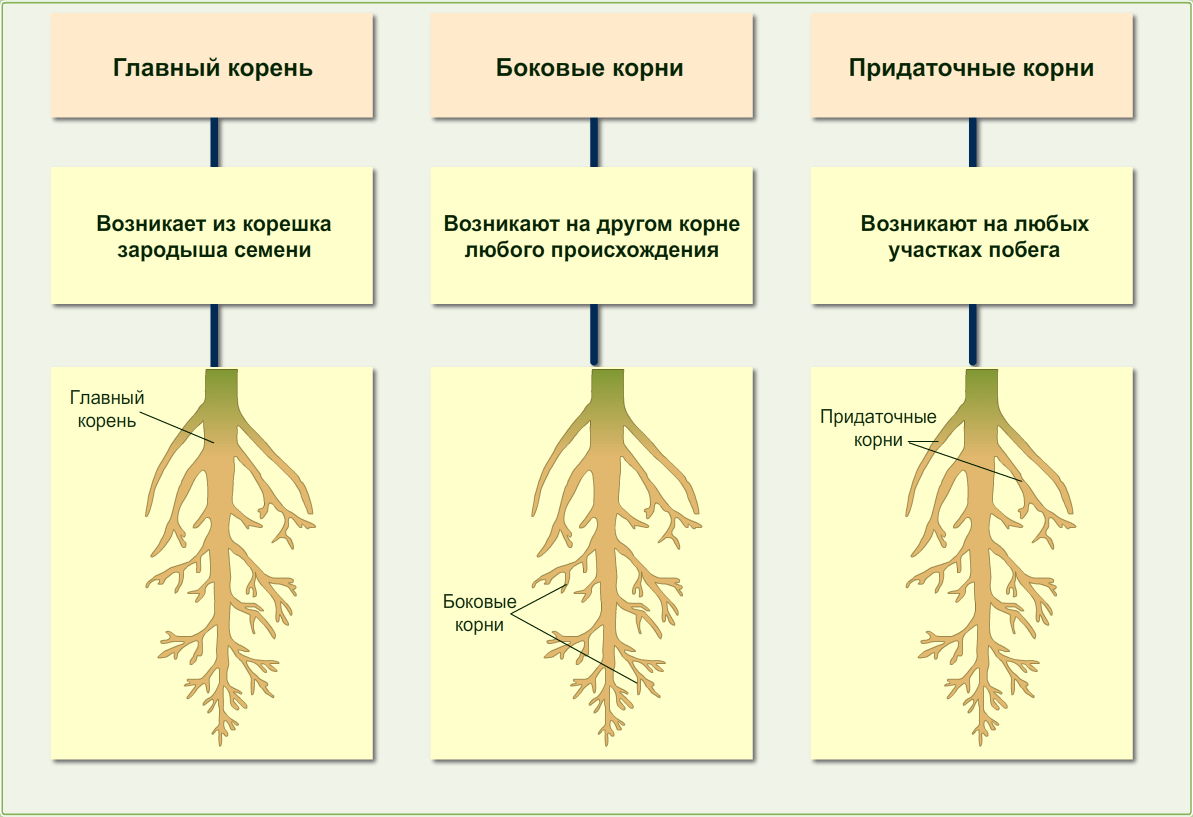

Когда лопается околоплодник в нижней части зерна, появляется главный корень. Через 2-3 дня формируются первые 2 боковых корня, еще через 1-2 дня развивается вторая пара. Над ними образуются шестой и седьмой, которые растут под прямым углом относительно первых 2 пар.

В начале развития 4 листа на зародышевом стебле на уровне 1 листа начинают формироваться узлы кущения с придаточными корнями, которые выглядят пока, как небольшие сосочки. По мере роста они прорывают лист, от которого были заложены, так как находятся близко друг с другом.

Какие факторы влияют

На развитие и рост корней влияет много факторов: удобрения, температура и влажность земли, структура и кислотность почвы, время посева.

Для правильного формирования первичной корневой системы температура почвы должна находиться в пределах +15…+20°С. Развитие начнется и при более низких показателях, но тогда оно будет более медленным. На узел кущения влияет влажность земли: если почва сухая, он не получит достаточно питательных веществ.

Растение плохо развивается в слишком кислой почве. Кислотность негативно влияет на зону всасывания, препятствуя поглощению минералов.

Ссылки

В Викитеке есть тексты по темеTriticum

В Викисловаре есть статья «пшеница»

- Пшеница, род растений // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Пшеница — статья из Большой советской энциклопедии (Проверено 16 сентября 2009)

- Пшеница — статья из «Энциклопедии Кольера»

- Пшеница — статья на сайте УкрАгроКонсалт

- Фотография разных зёрен пшеницы на Flickr

- Раздел посвященный выращиванию пшеницы на agromage.com

- ГОСТ Р 52554-2006 Пшеница. Технические условия

- Происхождение, доместикация и эволюция пшениц. (Н.Гончаров, Е.Кондратенко; Институт цитологии и генетики СО РАН. 2008)

Литература

- Triticum // Ботанический словарь / сост. Н. И. Анненков. — СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с.

- Траншель В. А. Пшеница, род растений // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1898. — Т. XXVa.

- Невский С. А. Род 202. Пшеница — Triticum L. // Флора СССР = Flora URSS : в 30 т. / гл. ред. В. Л. Комаров. — Л. : Изд-во АН СССР, 1934. — Т. 2 / ред. тома Р. Ю. Рожевиц, Б. К. Шишкин. — С. 675—688. — 778, XXXIII с. — 5175 экз.

- Цвелёв Н. Н. Род 22. Пшеница — Triticum L. // Злаки СССР / отв. ред. Ан. А. Фёдоров. — Л.: Наука, 1976. — С. 160—170. — 788 с. — 2900 экз.

- Культурная флора СССР / Редакторы тома В. Ф. Дорофеев; О. Н. Коровина. — Л.: Колос, 1979. — Т. 1, Пшеница. — 348 с.

- Гончаров Н. П., Кондратенко Е. Я. Происхождение, доместикация и эволюция пшениц (рус.) // Информационный вестник ВОГиС : журнал. — 2008. — Т. 12, № 1/2. — С. 159—179. — ISSN 1814-554X.

- Шелепов В. В. и др. Пшеница: история, морфология, биология, селекция. — Мироновка, 2009.

- Пшеница / Л. А. Беспалова // Пустырник — Румчерод. — М. : Большая российская энциклопедия, 2015. — С. 66—67. — (Большая российская энциклопедия : / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 28). — ISBN 978-5-85270-365-1.

История культуры

Дикая пшеница Эребунийского заповедника — Пшеница араратская (Triticum araraticum)

Культурная пшеница происходит из ближневосточного региона, известного как плодородный полумесяц. Судя по сравнению генетики культурной и дикой пшеницы, наиболее вероятная область происхождения культурной пшеницы расположена близ современного города Диярбакыр в юго-восточной Турции.

Пшеница была одним из первых одомашненных злаков, её культивировали ещё в самом начале неолитической революции. Можно с уверенностью утверждать, что древние люди могли использовать в пищу дикорастущую пшеницу, однако особенностью дикой пшеницы является тот факт, что зёрна сразу же осыпаются после созревания, и их невозможно собрать. Вероятно, по этой причине древние люди использовали в пищу незрелые зёрна. Напротив, зёрна культурной пшеницы держатся в колосе до тех пор, пока не будут выбиты при обмолоте. Анализ древних колосков, найденных археологами, показывает, что в период от 10200 до 6500 лет назад пшеница была постепенно одомашнена — постепенно повышался процент зёрен, несущих ген, дающий устойчивость к осыпанию. Как видно, процесс одомашнивания занимал очень длительное время и переход к современному состоянию происходил скорее под влиянием случайных факторов, а не был результатом целенаправленной селекции. Другими исследователями отмечается, что селекция первых сортов осуществлялась по прочности колоса, который должен выдерживать жатву, по устойчивости к полеганию и по размеру зерна. Это вскоре привело к утрате культурной пшеницей способности размножаться без помощи человека, так как её способность к распространению зерен в диких условиях была сильно ограничена.

Исследователи выделяют три местности в северном Леванте, где наиболее вероятно произошло появления культурной пшеницы: близ населённых пунктов Иерихон, Ирак-эд-Дубб и Тель-Асвад, а несколько позже и в юго-восточной Турции.

Распространение культурной пшеницы из региона её происхождения отмечается уже в 9 тысячелетии до н. э., когда она появилась в районе Эгейского моря. Индии пшеница достигла не позже 6000 г до н. э., а Эфиопии, Пиренейского полуострова и Британских островов — не позже 5000 г до н. э. Ещё через тысячу лет пшеница появилась в Китае. Предполагают, что одомашнивание пшеницы могло происходить в разных регионах, но дикая пшеница произрастает далеко не везде, и археологические доказательства её раннего одомашнивания где-либо кроме Ближнего Востока отсутствуют.

В 7-м тыс. до н. э. культуры пшеницы стали известны племенам культуры Неа-Никомедия в Северной Греции и Македонии, а также распространились в Северную Месопотамию — хассунская культура, культура Джармо.

К 6-му тыс. до н. э. культура пшеницы распространилась в южные области (буго-днестровская культура, культура Караново в Болгарии, культура Кёрёш в Венгрии, в бассейне реки Кёрёш).

В 6-м тыс. до н. э. племена тассийской культуры принесли культуру пшеницы в Северо-восточную Африку (Средний Египет).

В Священном Писании Земля обетованная почти постоянно называется землёй пшеницы (видимо, из-за изобилия этого злака): злачное место (буквально хлебное место) или Рай. Известна евангельская притча о работнике, засеявшем поле пшеницей: пока он спал, его враг посеял между рядами пшеницы сорную траву — плевелы. Работник дал зерну созреть и только потом отделил хорошее зерно от плохой травы. Иисус так растолковал значение притчи своим ученикам: враг — это Сатана, хорошее и плохое семя — праведник и грешник, а жатва — синоним Страшного Суда, когда жнецы, Божьи ангелы, явятся отделить избранных от осуждённых.

В христианском искусстве пшеница символизирует хлеб причастия в соответствии со словами Спасителя, преломившего хлеб на Тайной вечере: «Это — Моё тело». У славян зёрна пшеницы были символом богатства и жизни, предохраняли человека от порчи.

К началу нашей эры растение известно практически по всей территории Азии и Африки; в эпоху римских завоеваний злак начинают культивировать в разных уголках Европы. В XVI—XVII веках европейские колонисты завезли пшеницу в Южную, а потом и в Северную Америку, на рубеже XVIII—XIX веков — в Канаду и в Австралию. Так пшеница получила повсеместное распространение.

Примечания

- Используется также название Покрытосеменные.

- Об условности отнесения описываемой в данной статье группы растений к классу однодольных см. .

- Triticum L. (англ.). The grass genera of the world: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval; including synonyms, morphology, anatomy, physiology, phytochemistry, cytology, classification, pathogens, world and local distribution, and references. Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (23 April 2010). Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012. Проверено 14 декабря 2011.

- ↑ NCU-3e. Names in current use for extant plant genera. Electronic version 1.0. Entry for Triticum L. (англ.)

- ↑

- ↑ , с. 675

- ↑ , с. 160

- ↑

- Jorge Dubcovsky and Jan Dvorak, «Genome Plasticity a Key Factor in the Success of Polyploid Wheat Under Domestication», Science 316 , p. 1862, 29 June 2007

- Элементы — новости науки: Пшеница не сразу окультурилась

- «Seeking Agriculture’s Ancient Roots», Science 316 , p. 1830, 29 June 2007

- ↑ Smith, C. Wayne. (1995) Crop Production. John Wiley and Sons. pp. 60-62. ISBN 0-471-07972-3.

- Colledge, S., Conolly, J., and Shennan, S. 2004. Archaeobotantical Evidence for the Spread of Farming in the Eastern Mediterranean. Current Anthropology 45:S35-S58; Nesbitt, M. 2002. «When and where did domesticated cereals first occur in southwest Asia?,» in The dawn of farming in the Near East. Edited by R. Cappers and S. Bottema, pp. 113—132. Berlin: Ex Oriente.

- Colledge, S. & Conolly, J. 2007. A review and synthesis of the evidence for the origins of farming on Cyprus and Crete. Pp. 53-74 in The Origins and Spread of Domestic Crops in Southwest Asia and Europe. Colledge, S. & Conolly, J. Walnut Creek, California: Left Coast Press.

- Daniel Zohary, Maria Hopf (2000). Domestication of plants in the Old World. Oxford: Oxford University Press.

- Мерперт Н. Я., Мунчаев Р. М., Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии, «Советская археология», 1971, № 3, стр. 83 — 84.

- Массон В. М., Средняя Азия и Древний Восток, М. — Л., 1964, p. 148; Braidwood R.J., Howe В., Prehistoric investigations in Iraqi Kurdistan. , Studies in ancient oriental civilization, № 31, Chi., , p. 214—215.

- Маркович В. И., Буго-Днестровская культура на территории Молдавии, Киш., 1974, стр. 77, 91.

- Миков В., Культура неолита, энеолита и бронзы в Болгарии, «Советская археология», 1958, № 1, стр. 105.

- Georgiev G.J., Kulturgruppen der Jungstein-und der Kupferzeit in der Ebene von Thrazien (Sudbulgarien), в кн.: L’Europe a la fin de l’age de la pierre, Praha, 1961, p. 61.

- Kutzian J., The Koros culture, t. 1—2, Dissertationes Pannonicae…, ser. 2, № 23, , 1944—47, p. 177; Milojcic V., Koros — Starcevo — Vinca, в кн.: Reinecke — Festschrift…, Mainz, 1950, p. 114.

- Чайлд Г., Древнейший Восток в свете новых раскопок, пер. с англ., М., 1956; Brunton С., Mostageddaand the Tasian culture, L,, 1937, p. 92; Baumgartel Е.J., The cultures of prehistoric Egypt, L. , 1960.

- ↑ Россия обошла США по урожаю пшеницы // Le Figaro, 19 апреля 2010, перевод на русский

- 10.1155/2011/978291

- Farinella Z., Morale M. C. Stimulation of cell division in mouse fibroblast line 3T3 by an extract from Triticum vulgare. 1986 — Int. J. Tiss. Reac, Vol. 8. Page 33

- CANONICO P., FAVIT A., FIORE I., SCAPAGNINI U. An extract derived from Triticum vulgare stimulates inositol phospholipid hydrolysis in mouse fibroblasts. 1992 — Acta Therapeutica, Vol. 18 pag. 171

- Vanden Berghe Q. R. and coll. Specific stimulation of human endothelial cells by Triticum vulgare extract and its biologically active fractions. 1992 — Phytotherapy Research, Vol. 7 pag. 172

- Canonico P., Fiore I., Scapagnini U., Riccio R. Differential activities of Triticum vulgare extract and its fractions in mouse fibroblasts. 1993 — Acta Therapeutica, Vol. 19 pag. 151

- Дары природы / В. А. Солоухин, Л. В. Гарибова, А. Д. Турова и др / сост. С. Л. Ошанин. — М.: Экономика, 1984. — С. 14. — 304 с. — 100 000 экз.

Использование зародышей пшеницы в медицине

Зародыши пшеницы содержат значительное количество питательных и биологически активных веществ. Экстракт зародышей пшеницы — это иммуномодулятор, который способен увеличить сопротивляемость организма действию негативных внешних факторов. В медицине и косметологии экстракт зародышей пшеницы предлагается как средство, обладающее противоожоговым эффектом, ускоряющее заживление ран, язв и ожогов. Это обусловлено влиянием экстракта зародышей пшеницы на фибробласты, которые играют основную роль в заживлении ран и активации грануляционного процесса. Под влиянием экстракта зародышей пшеницы происходит увеличение количества фибробластов (повышение митоза) и проникновение фибробластов в рану, повышению активности орнитиндекарбоксилазы и гидролиза фосфолипида инозитола, увеличению емкости синтеза и высвобождению гликозаминогликанов и коллагеновых волокон, что играет решающую роль в процессе затягивания раны.

В косметологии также используется в качестве омолаживающего средства. Благодаря содержанию селена и каротиноидов, которые обладают антиоксидантными свойствами, зародыши пшеницы препятствуют действию свободных радикалов. Таким образом экстракт зародышей пшеницы укрепляет стенки сосудов, предупреждает старение и появление опухолей.

Основные особенности

Развитие корней пшеницы значительно зависит от внешних факторов. Основные показатели:

- влажность грунта. Установлено, что избыток влаги отрицательно влияет на развитие пшеницы. Поскольку существенно снижаются воздухопроводимость земли, доступ кислорода к корням. Засуха также является негативом – останавливается формирование стеблевых корней. Оптимальный параметр влажности грунта – 60-75 %;

- температура воздуха. Корневая мочковатая система яровых сортов лучше развивается в случае сева при +13-16 °С. У озимых сортов она активно развивается при посеве при температуре +15-20 °С;

- севооборот также играет важную роль. Лучшим предшественником для злаковой культуры является горох или черный пар – в этих случаях наблюдается интенсивное формирование вторичных корней. Нежелательный вариант – посев озимых сортов после кукурузы, поскольку в верхнем почвенном слое сохраняется мало продуктивной влаги.

Производство

| Страна | |||

|---|---|---|---|

| Китай | 85 807 | 102 211 | 96 160 |

| Индия | 44 069 | 65 767 | 72 000 |

| США | 65 975 | 59 404 | 57 106 |

| Россия | 21 000 | 30 119 | 45 500 |

| Франция | 28 784 | 30 880 | 36 922 |

| Канада | 24 252 | 24 989 | 25 547 |

| Австралия | 15 999 | 16 504 | 24 067 |

| Германия | 13 802 | 17 763 | 23 578 |

| Пакистан | 11 703 | 17 002 | 21 591 |

| Турция | 17 032 | 18 015 | 21 000 |

Лидерами по выращиванию пшеницы являются Китай, Индия, США и Россия.

Начиная с «хрущевского» периода, СССР импортировал пшеницу, хотя дореволюционная Россия занимала 2-е место в мире после США по её экспорту. В 1986—1990 годах по РСФСР в среднем за год валовый сбор зерновых культур составил 105 млн т. Наряду с этим шла дополнительная закупка фуражного, то есть кормового зерна в других странах.

Современная Россия, благодаря возврату к рыночной системе сельскохозяйственных отношений, снова стала экспортером пшеницы, причем одним из мировых лидеров (однако потребление на душу населения упало).

По различным оценкам, мировое производство пшеницы в составило 613—615,5 млн тонн, в том числе кормовая пшеница — около 105 млн тонн, продовольственная — около 435 млн тонн, неизвестной сортности — около 75 млн тонн. В ЕС в 2005 было произведено 123 млн тонн, Китае — 96 млн тонн, Индии — 72 млн тонн, США — 57 млн тонн, Австралии — 25 млн тонн, Украине — 18 млн тонн, в Аргентине — 12 млн тонн, России — 48 млн тонн.

В 2006—2010 годах в среднем за год собрано намного меньше — всего лишь по 85 млн т. зерна.

В 2008 году по урожаю пшеницы 1-е место заняли США — 68 млн тонн, Россия заняла 2-е место — 63 млн тонн (вместе с только украинским показателем в 25,5 млн тонн — это почти всесоюзный показатель 80-х годов)[источник не указан 1233 дня]

В апреле 2010 года газета «Le Figaro» писала, что производство пшеницы в России может впервые в истории превысить её урожай в США. По мнению газеты, такой показатель является результатом новой российской сельскохозяйственной стратегии. Однако, необычайно жаркая погода в России летом 2010 года, характеризующаяся превышением климатической нормы на 10 градусов и более, а также малым количеством осадков, исключила подобное развитие событий. Более того, урожай пшеницы в 2010 году в большинстве регионов России погиб, что сказалось на общемировых ценах на пшеницу.

Крупнейшими потребителями пшеницы являются ЕС (120 млн тонн), Китай (100 млн тонн), Индия (75 млн тонн).[источник не указан 399 дней]

Урожайность

Урожайность мягкой пшеницы в странах ЕС составляет 55 ц/га (5,5 т/га или 550 т/км2), средняя урожайность в мире 22,5 ц/га. Максимальная урожайность до 98 ц/га (9,8 т/га или 980 т/км2).

Использование пшеницы во флористике

Колосья пшеницы используются во флористике для придания композициям и букетам деревенского колорита. Кроме того, из колосков и стеблей плетут различные игрушки и украшения. Во флористическом дизайне принято латинское название этого злака — Triticum.

Термин капелька используется для каждой единицы совокупных фруктов этого типа (например, малины и ежевики). Семечки — это мясистые плоды семейства розоцветных (Rosaceae), у которых прикрепленный гипантий становится мясистым (яблоки и груши).

Тогда, является ли клубника ахеном?

Учитывая это, каковы 4 вида фруктов?

- Костянка — мясистые плоды и одно семя с твердым эндокарпием, например персики, кокос и оливки.

- Ягода — много семян, например, помидоров, перца и огурцов, но не клубники!

- Совокупные плоды — развиваются из одного цветка с множеством пестиков, например, клубники.

- Бобовые — разрезать с двух сторон, например, фасоль, горох.

Рассмотрите плод пшеницы?

Рассмотрите плод пшеницы.

Как он называется?

Опишите его внешний вид.

Вы находитесь на странице вопроса Рассмотрите плод пшеницы, как он называется? из категории Биология. Уровень сложности вопроса рассчитан на учащихся 5 — 9 классов. На странице можно узнать правильный ответ, сверить его со своим вариантом и обсудить возможные версии с другими пользователями сайта посредством обратной связи. Если ответ вызывает сомнения или покажется вам неполным, для проверки найдите ответы на аналогичные вопросы по теме в этой же категории, или создайте новый вопрос, используя ключевые слова: введите вопрос в поисковую строку, нажав кнопку в верхней части страницы.

Гермафродитизм Способность к анаэробному дыханию Наличие органов прикрепления ( крючки, присоски) Развитие специализированных покровный образований, защищающих ендопаразитов от воздействия пищеварительных ферментов хозяина Наличие приспособлений для ..

Именно какая там этих таблиц много сфотографируй или ещё что то.

1. Легкие 2. Дихательная система. 3. В лёгких осуществляется газообмен между воздухом, находящимся в паренхиме лёгких, и кровью, протекающей по лёгочным капиллярам. 4. органы воздушного дыхания у человека, всех млекопитающих, птиц, пресмыкающихся.

Хd — дальтонизм ХD — здор, А — вьющ а — гладк Решение : РОДИТЕЛИ : ХDXdаа × ХDYАa ГАМЕТЫ : ХDa, Хda, XDA, XDa , YA, Ya ДЕТИ : XDXDAa, XDXDaa, XDYAa, XDYaa, XDXdAa, XDXdaa, XdYAa, XdYaa ответ : мальчик дальтоник с гладкими волосами : ХdYaa вероятность..

Существует несколько факторов, демонстрирующих влияние человека на экологическое состояние природных водоёмов. Назовём три из них. Во — первых, человек ловит там рыбу и других животных, что может оказать значительное влияние на экосистему реки, озе..

Сапротрофные бактерии Б зеленые растения В травоядные животные А плесневые грибы Б.

Цветок Лист Стебель Корень.

Цветок лист стебель корень.

3. Организмы связаны с живой природой, т. К органызмы могут питаться плодами деревьев и т. Д (живая природа) 4. Не знаю : с 5. От родителей можно получить похожую внешность хараатер.

Пшени́ца (лат. Tríticum ) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые ( Poaceae ), ведущая зерновая культура во многих странах, в том числе и России.

Получаемая из зёрен пшеницы мука идёт на выпекание хлеба, изготовление макаронных и кондитерских изделий. Пшеница также используется как кормовая культура, входит в некоторые рецепты приготовления пива и водки.

Ботаническое описание

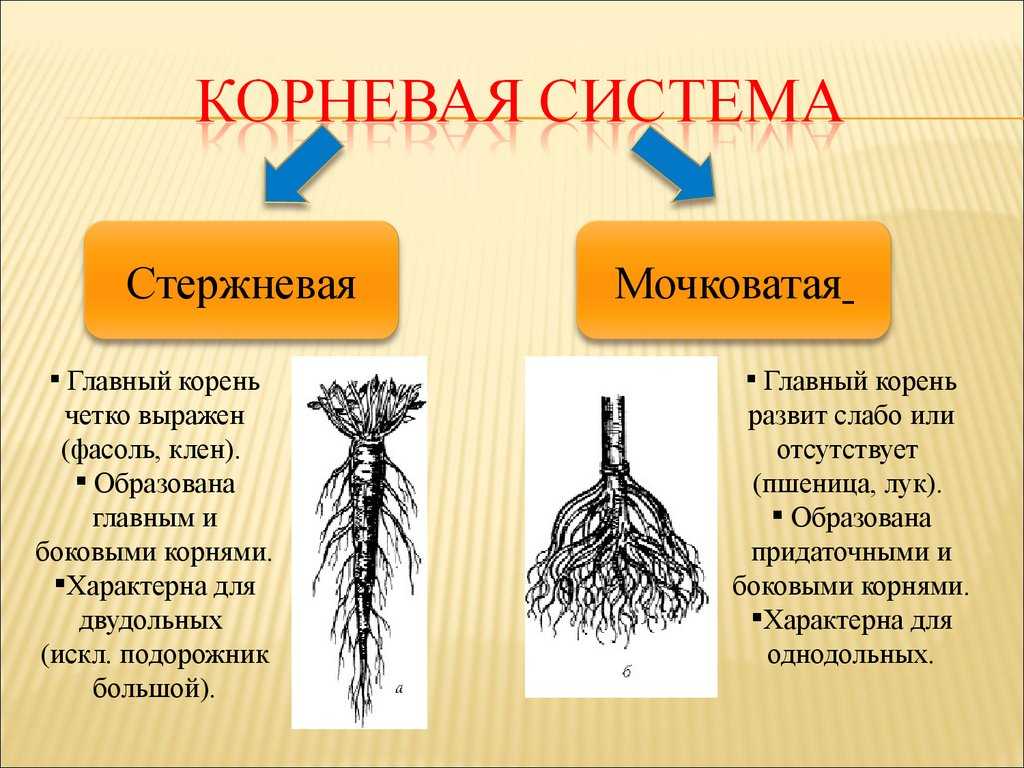

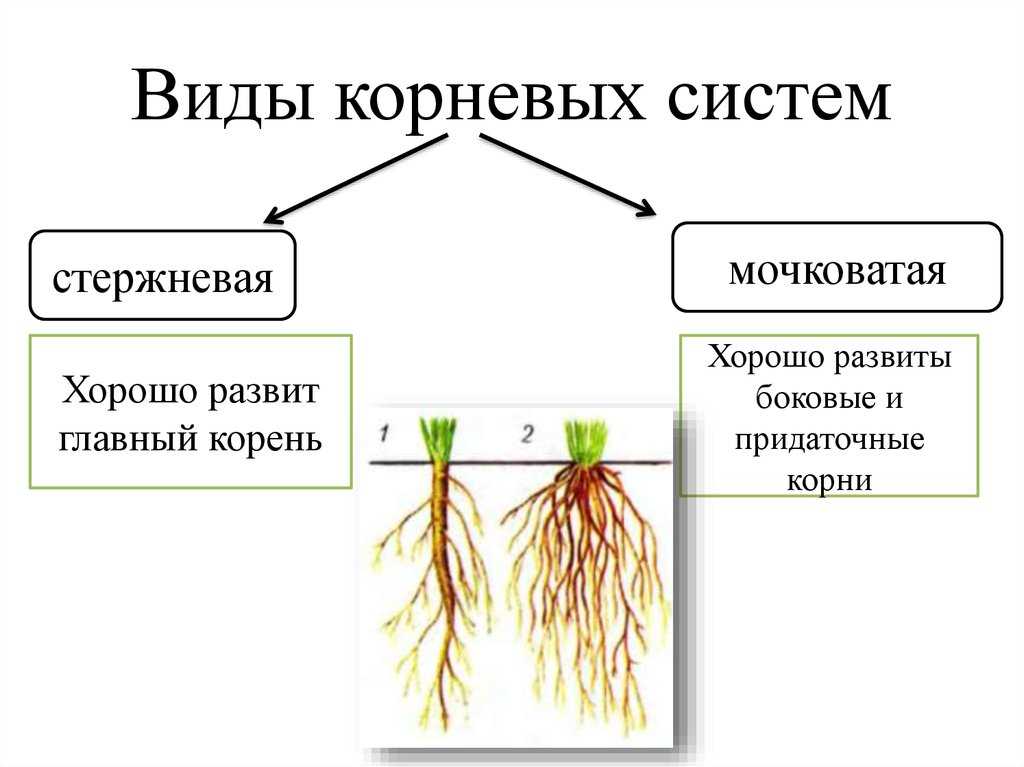

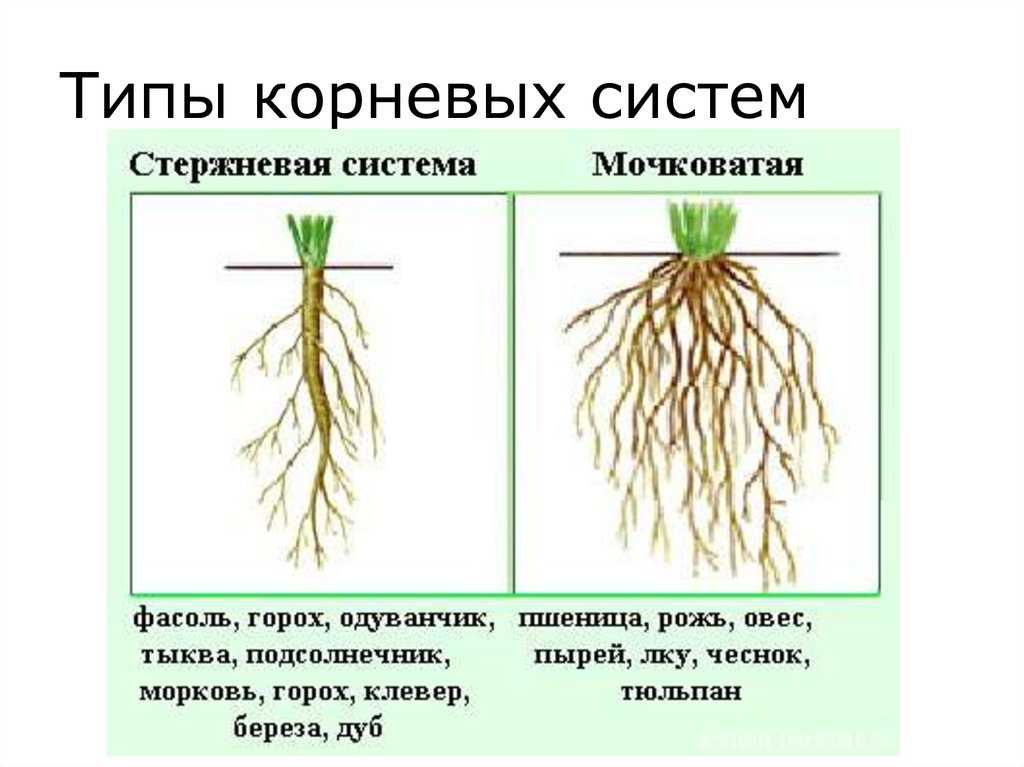

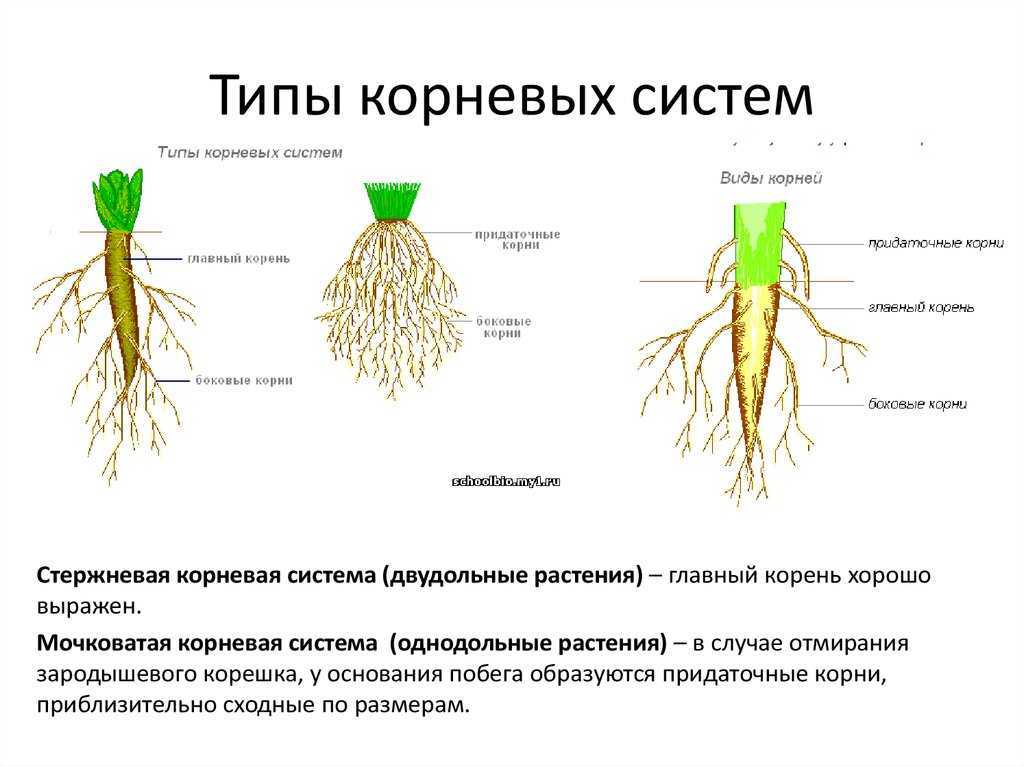

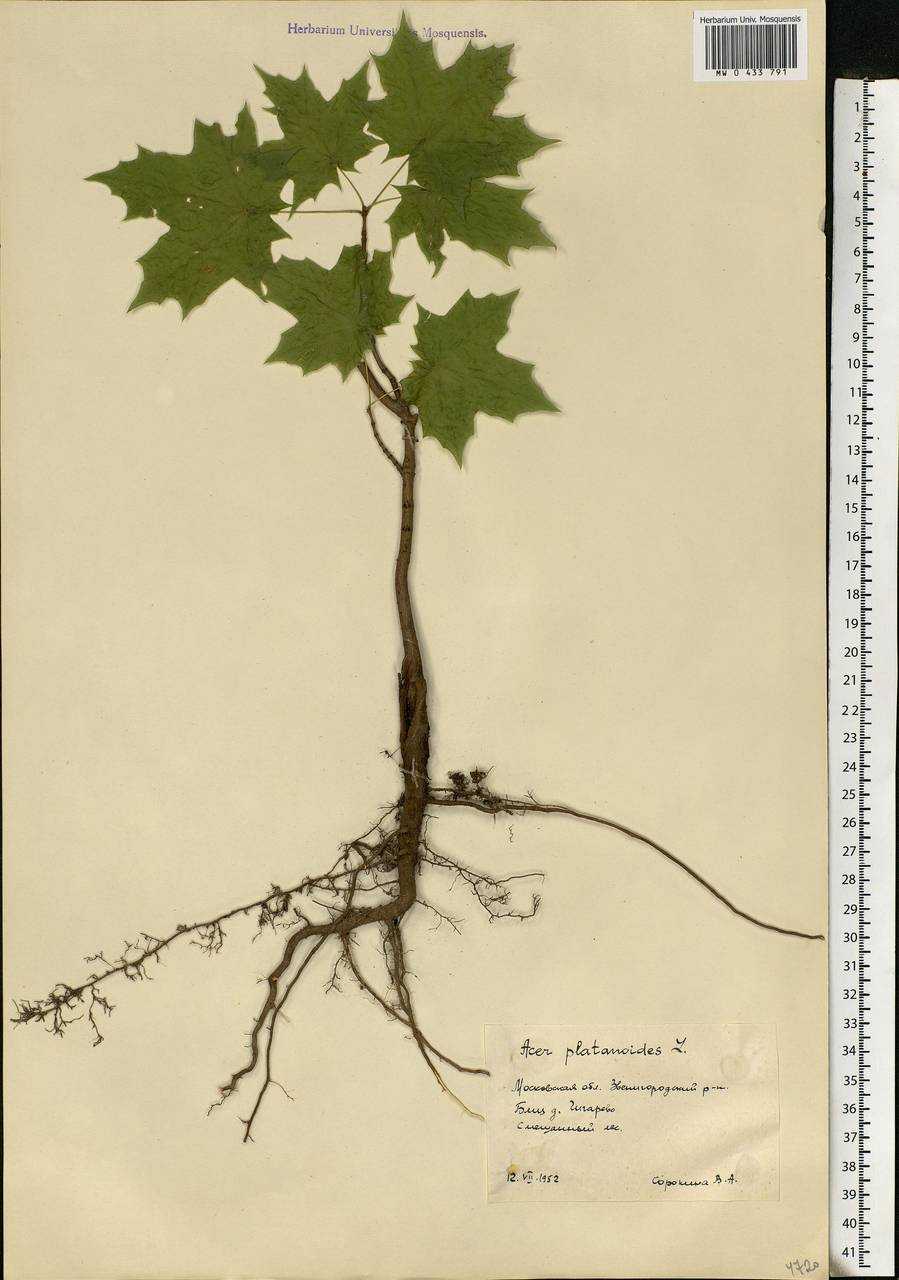

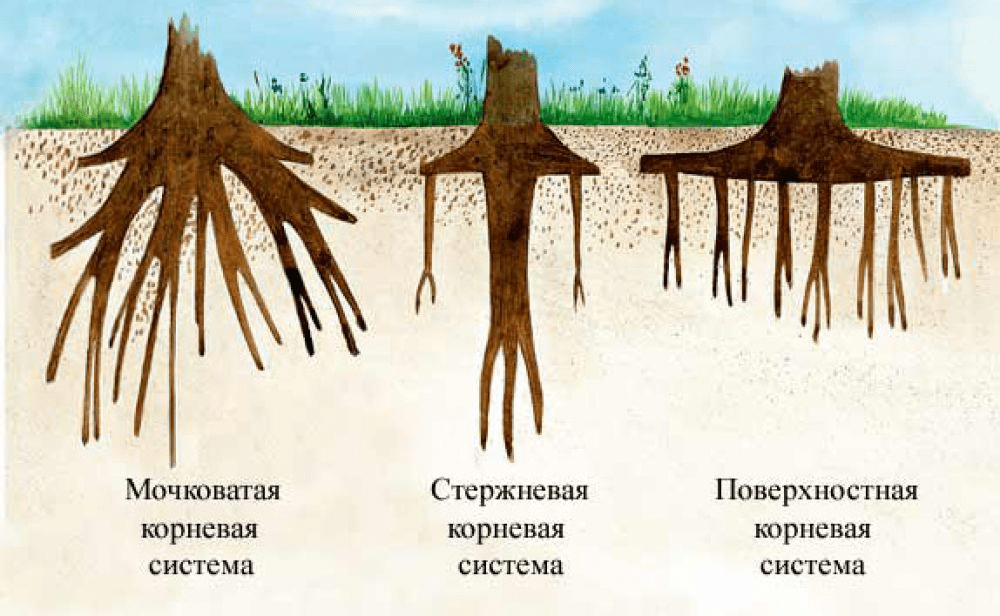

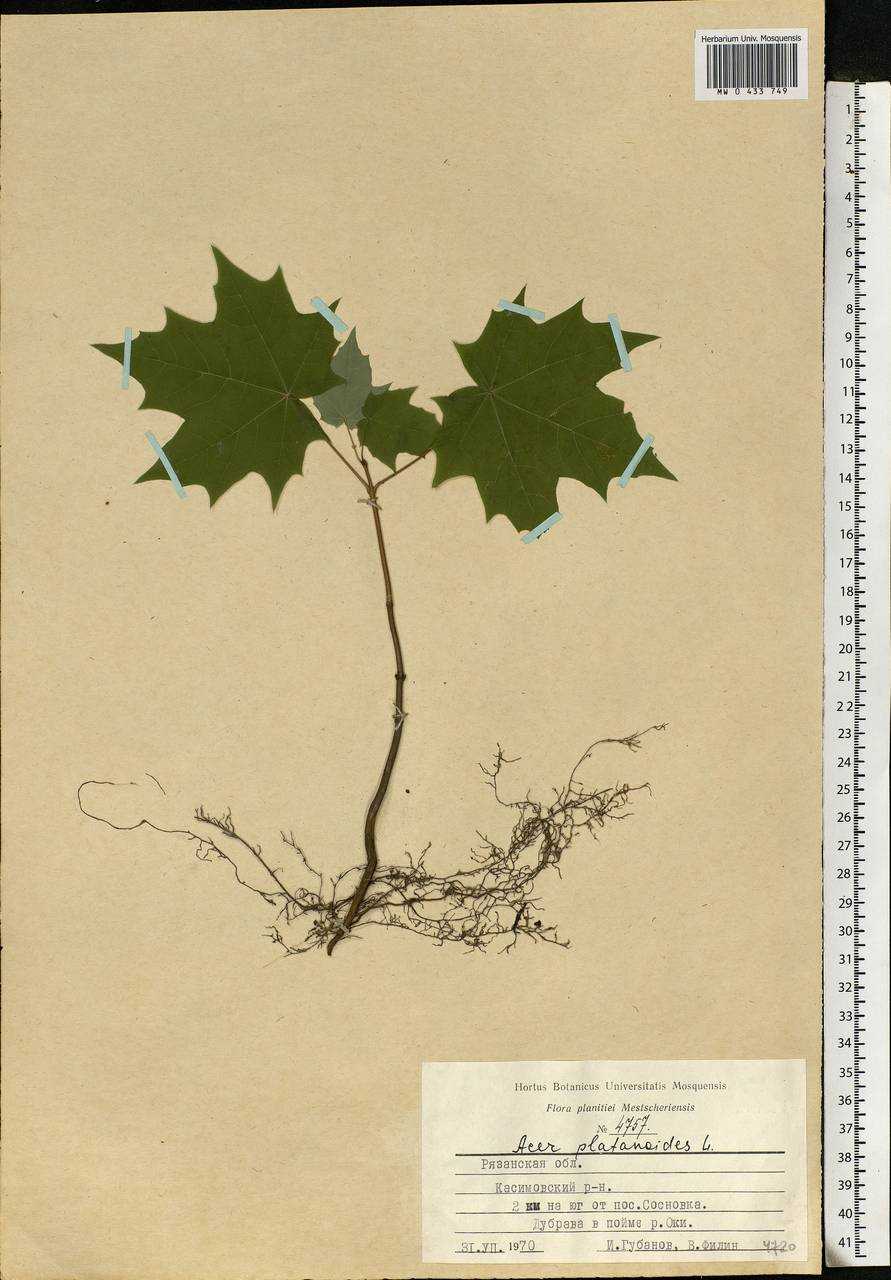

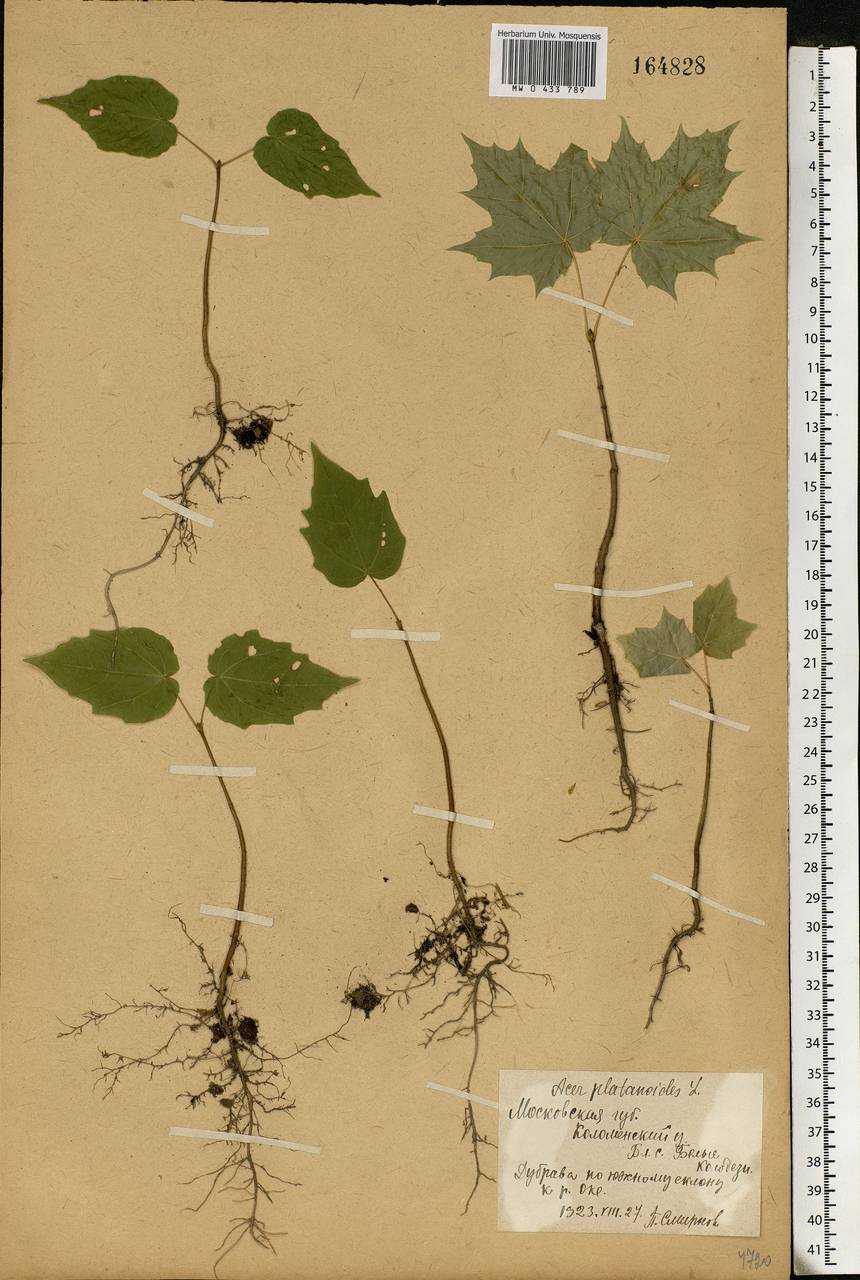

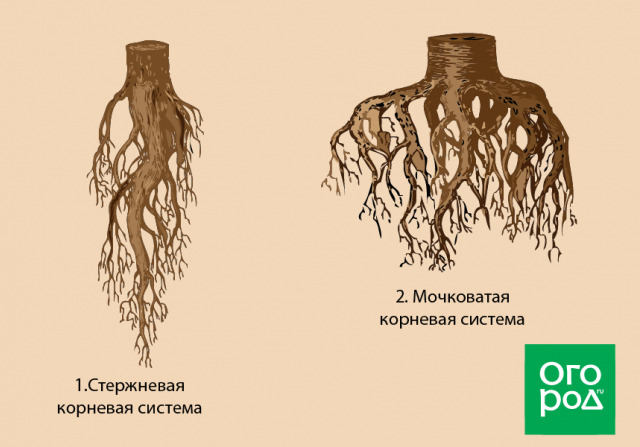

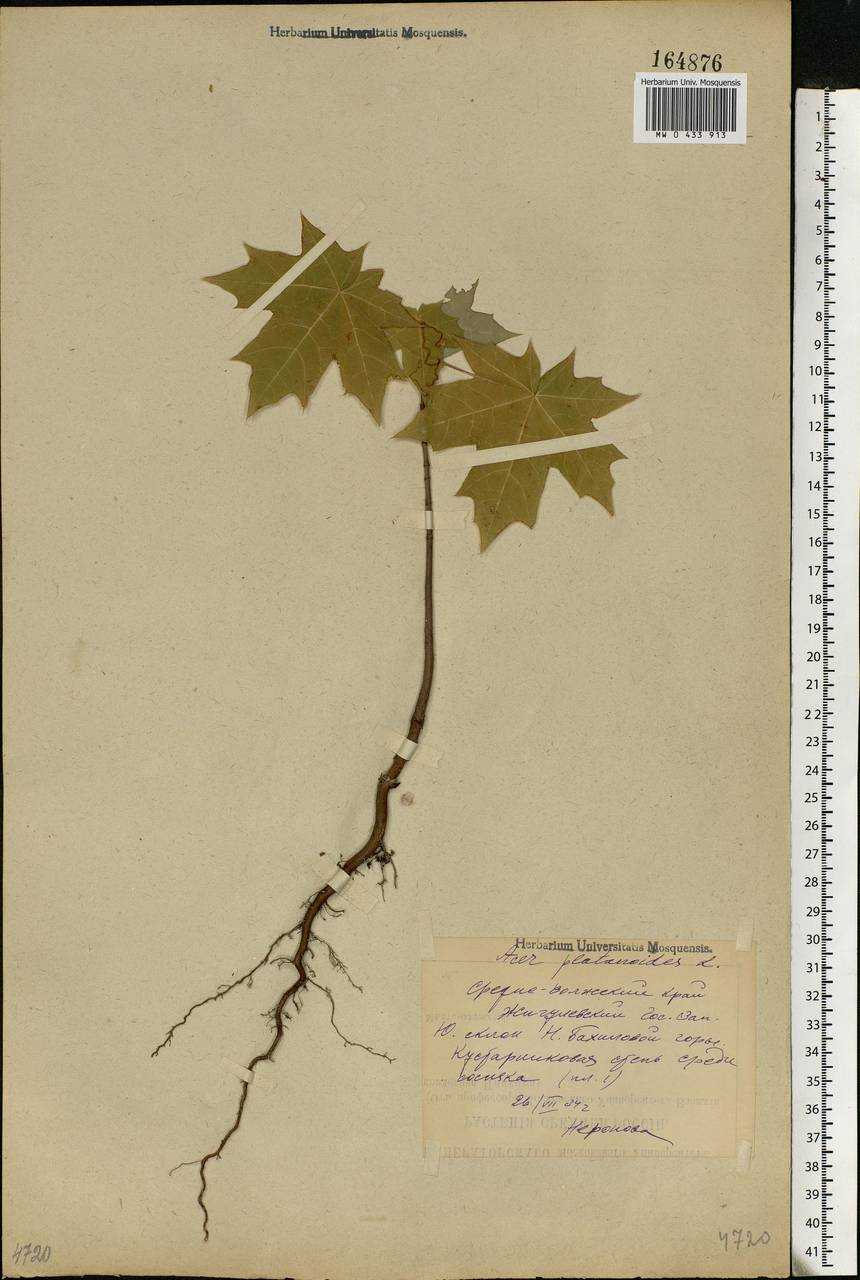

Однолетние травянистые растения 30—150 см высотой. Стебли прямостоячие, полые или выполненные. Влагалища почти до основания расщеплённые, на верхушке обычно с ланцетными ушками; язычки 0,5—2 (3) мм длиной, перепончатые, обычно голые. Листья 3—15 (20) мм шириной, обычно плоские, линейные или широколинейные, голые или волосистые, шероховатые. Корневая система мочковатая.

Общее соцветие — прямой, линейный, продолговатый или яйцевидный, сложный колос длиной от 3 до 15 см, с не распадающейся или распадающейся при плодах на членики осью. Колоски одиночные, расположены на оси колосьев двумя правильными продольными рядами, сидячие, все одинаковые, 9—17 мм длины, с (2) 3—5 тесно сближенными цветками, из которых верхний обычно недоразвит; ось колоска очень коротковолосистая, без сочленений, с короткими нижними члениками и более длинным самым верхним члеником.

Колосковые чешуи обычно 6—15 (редко 25—32) мм длиной, продолговатые или яйцевидные, кожистые, реже перепончатые, вздутые, неравносторонние, вверху неравнобоко усечённые, голые или коротковолосистые, с (3) 5—11 (13) жилками, из которых 1—2 жилки значительно более развитые и выступающие в виде более-менее крылатых килей, на верхушке с 1—2 зубцами, из которых более крупный иногда переходит в прямую ость до 5 см длиной.

Нижние цветковые чешуи 7—14 (реже 15—20) мм длиной, от яйцевидных до продолговатых, кожистые, гладкие, шероховатые или коротковолосистые, с 7—11 (15) жилками, без киля, на верхушке переходящие в зубец или ость до 18 см длиной; каллус очень короткий, тупой.

Верхние цветковые чешуи обычно немного короче нижних, по более-менее крылатым килям очень короткореснитчатые; цветковые плёнки в числе 2, обычно цельные, по краю реснитчатые.

Тычинок 3, с пыльниками 2—4,5 мм длиной. Зерновки 5—10 мм длиной, свободные, толстые, наверху слегка волосистые, овальные или продолговатые, глубоко желобчатые. Крахмальные зёрна простые.

Хромосомы крупные; основное число хромосом равно 7. К августу 2018 учёные окончательно расшифровали геном пшеницы.

Растения яровые или озимые.

Использование зародышей пшеницы в медицине

Зародыши пшеницы содержат значительное количество питательных и биологически активных веществ. Экстракт зародышей пшеницы — это иммуномодулятор, который способен увеличить сопротивляемость организма действию негативных внешних факторов. В медицине и косметологии экстракт зародышей пшеницы предлагается как средство, обладающее противоожоговым эффектом, ускоряющее заживление ран, язв и ожогов. Это обусловлено влиянием экстракта зародышей пшеницы на фибробласты, которые играют основную роль в заживлении ран и активации грануляционного процесса. Под влиянием экстракта зародышей пшеницы происходит увеличение количества фибробластов (повышение митоза) и проникновение фибробластов в рану, повышению активности орнитиндекарбоксилазы и гидролиза фосфолипида инозитола, увеличению емкости синтеза и высвобождению гликозаминогликанов и коллагеновых волокон, что играет решающую роль в процессе затягивания раны.

В косметологии также используется в качестве омолаживающего средства. Благодаря содержанию селена и каротиноидов, которые обладают антиоксидантными свойствами, зародыши пшеницы препятствуют действию свободных радикалов. Таким образом экстракт зародышей пшеницы укрепляет стенки сосудов, предупреждает старение и появление опухолей.

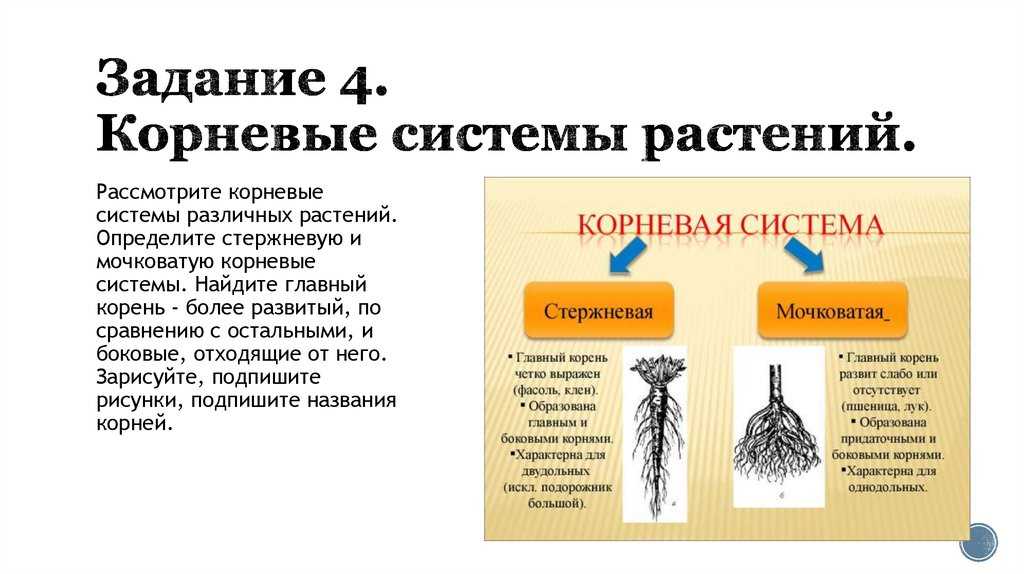

Тип корней

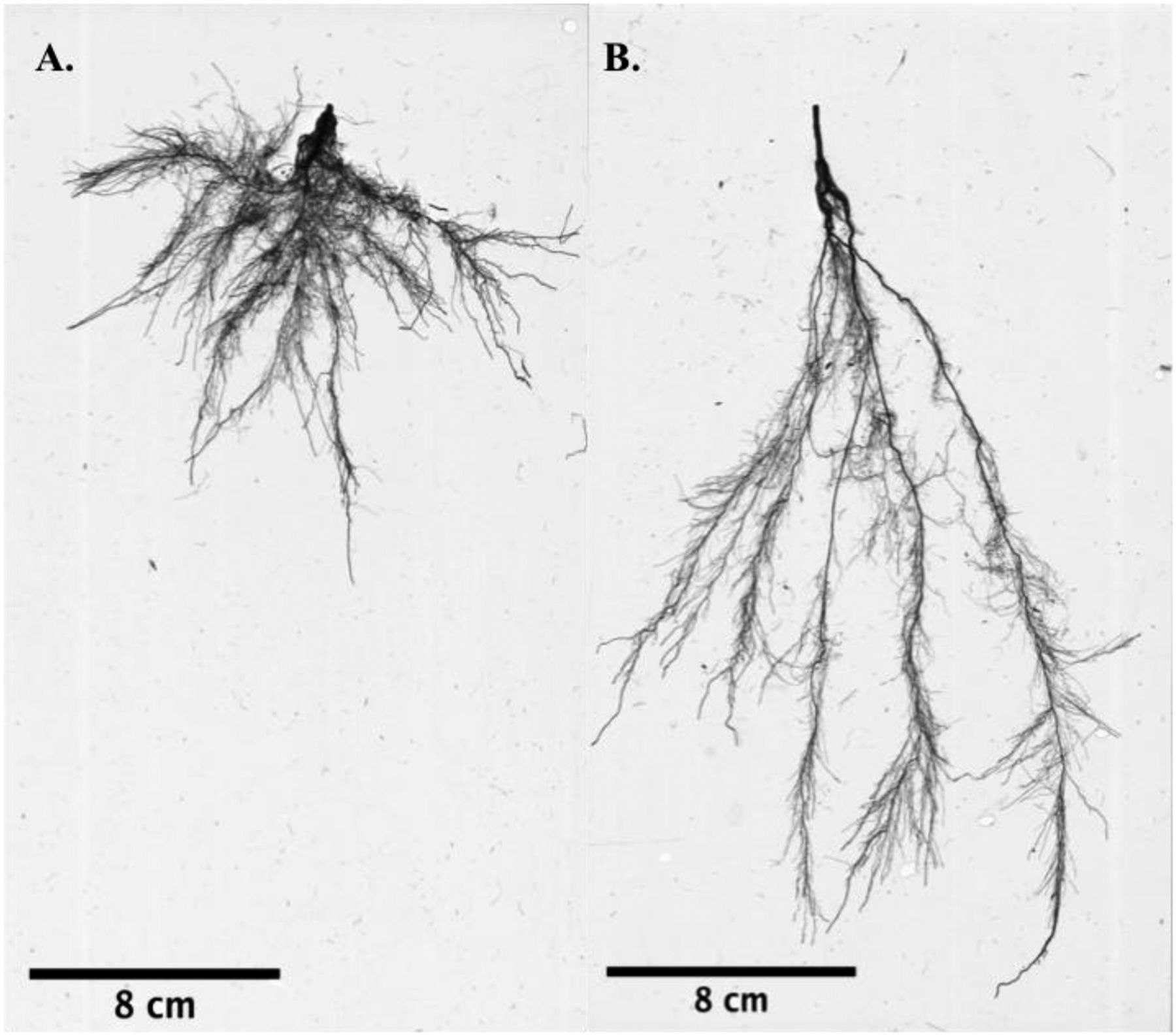

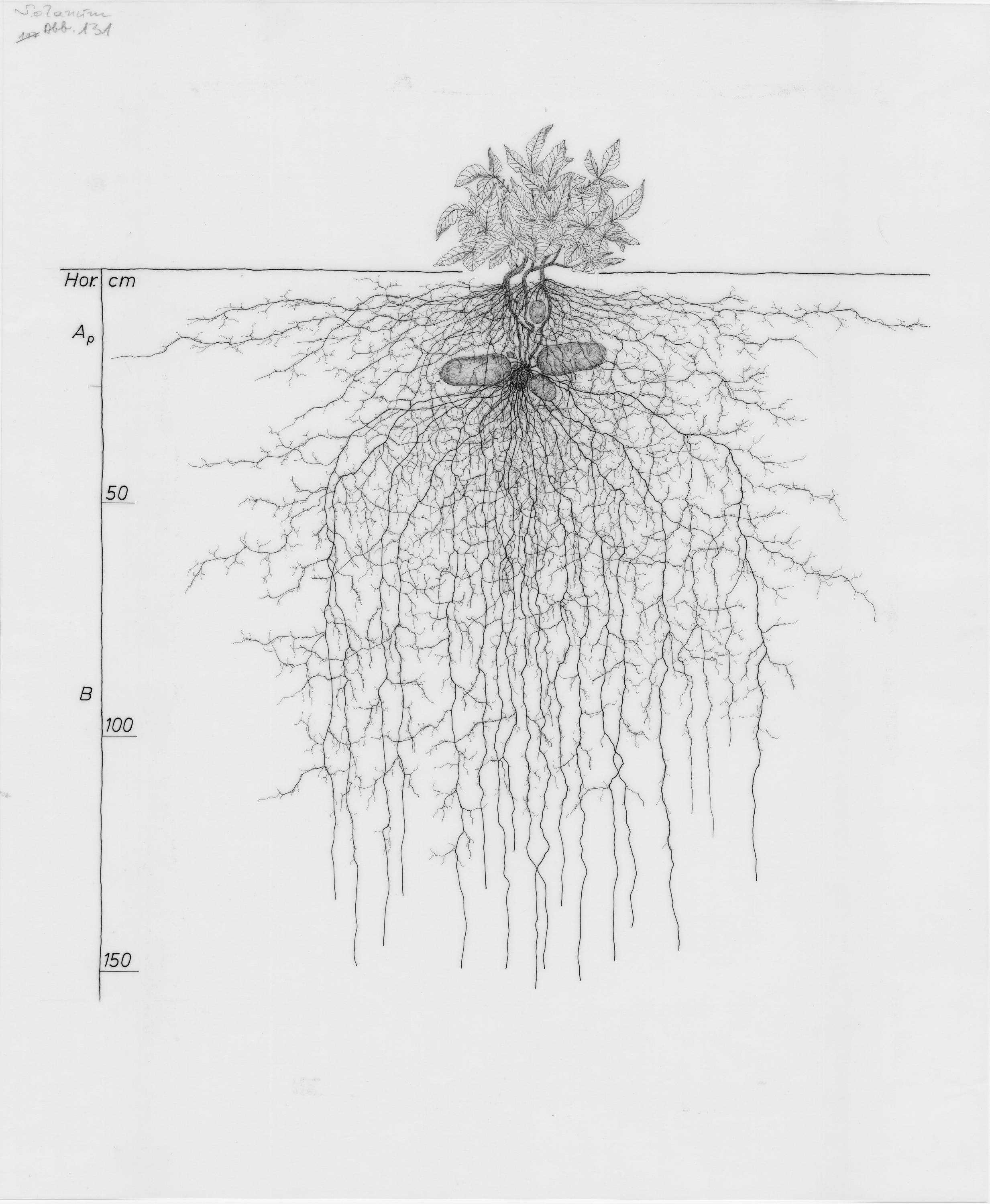

У пшеницы, почти как у всех однодольных, мочковатая система: вместо выраженного главного корня есть скопление боковых. Это позволяет культуре покрывать большую площадь, но боковые корешки не уходят в почву глубоко. По сути мочковатая система — это развитие вширь, а не вглубь.

В развитии корня злака важную роль играет узел кущения — несколько подземных стеблевых узлов, приближенных друг к другу. При хороших условиях таких узлов завязывается несколько. Выглядят они, как утолщение стебля в почве, на глубине 1–3 см. Образуются в фазе развития 3-4 листа.

Из узла формируются все новые побеги — его гибель или повреждения полностью уничтожают растение. Поэтому сохранение этого образования — одна из наиболее приоритетных задач агрономов при посеве.

Большое количество побегов на одном растении снижает эффективность поглощенных им ресурсов, поэтому принято считать, что у злака с 4-5 побегами число дополнительных колосьев оптимально соотносятся с их качеством. Дополнительные побеги в таких условиях не отличаются от главного по длине соломы, размеру и числу колосков и зерен.

История культуры

Дикая пшеница Эребунийского заповедника — Пшеница араратская (Triticum araraticum)

Культурная пшеница происходит из ближневосточного региона, известного как плодородный полумесяц. Судя по сравнению генетики культурной и дикой пшеницы, наиболее вероятная область происхождения культурной пшеницы расположена близ современного города Диярбакыр в юго-восточной Турции.

Пшеница была одним из первых одомашненных злаков, её культивировали ещё в самом начале неолитической революции. Можно с уверенностью утверждать, что древние люди могли использовать в пищу дикорастущую пшеницу, однако особенностью дикой пшеницы является тот факт, что зёрна сразу же осыпаются после созревания, и их невозможно собрать. Вероятно, по этой причине древние люди использовали в пищу незрелые зёрна. Напротив, зёрна культурной пшеницы держатся в колосе до тех пор, пока не будут выбиты при обмолоте. Анализ древних колосков, найденных археологами, показывает, что в период от 10200 до 6500 лет назад пшеница была постепенно одомашнена — постепенно повышался процент зёрен, несущих ген, дающий устойчивость к осыпанию. Как видно, процесс одомашнивания занимал очень длительное время и переход к современному состоянию происходил скорее под влиянием случайных факторов, а не был результатом целенаправленной селекции. Другими исследователями отмечается, что селекция первых сортов осуществлялась по прочности колоса, который должен выдерживать жатву, по устойчивости к полеганию и по размеру зерна. Это вскоре привело к утрате культурной пшеницей способности размножаться без помощи человека, так как её способность к распространению зерен в диких условиях была сильно ограничена.

Исследователи выделяют три местности в северном Леванте, где наиболее вероятно произошло появления культурной пшеницы: близ населённых пунктов Иерихон, Ирак-эд-Дубб и Тель-Асвад, а несколько позже и в юго-восточной Турции.

Распространение культурной пшеницы из региона её происхождения отмечается уже в 9 тысячелетии до н. э., когда она появилась в районе Эгейского моря. Индии пшеница достигла не позже 6000 г до н. э., а Эфиопии, Пиренейского полуострова и Британских островов — не позже 5000 г до н. э. Ещё через тысячу лет пшеница появилась в Китае. Предполагают, что одомашнивание пшеницы могло происходить в разных регионах, но дикая пшеница произрастает далеко не везде, и археологические доказательства её раннего одомашнивания где-либо кроме Ближнего Востока отсутствуют.

В 7-м тыс. до н. э. культуры пшеницы стали известны племенам культуры Неа-Никомедия в Северной Греции и Македонии, а также распространились в Северную Месопотамию — хассунская культура, культура Джармо.

К 6-му тыс. до н. э. культура пшеницы распространилась в южные области (буго-днестровская культура, культура Караново в Болгарии, культура Кёрёш в Венгрии, в бассейне реки Кёрёш).

В 6-м тыс. до н. э. племена тассийской культуры принесли культуру пшеницы в Северо-восточную Африку (Средний Египет).

В Священном Писании Земля обетованная почти постоянно называется землёй пшеницы (видимо, из-за изобилия этого злака): злачное место (буквально хлебное место) или Рай. Известна евангельская притча о работнике, засеявшем поле пшеницей: пока он спал, его враг посеял между рядами пшеницы сорную траву — плевелы. Работник дал зерну созреть и только потом отделил хорошее зерно от плохой травы. Иисус так растолковал значение притчи своим ученикам: враг — это Сатана, хорошее и плохое семя — праведник и грешник, а жатва — синоним Страшного Суда, когда жнецы, Божьи ангелы, явятся отделить избранных от осуждённых.

В христианском искусстве пшеница символизирует хлеб причастия в соответствии со словами Спасителя, преломившего хлеб на Тайной вечере: «Это — Моё тело». У славян зёрна пшеницы были символом богатства и жизни, предохраняли человека от порчи.

К началу нашей эры растение известно практически по всей территории Азии и Африки; в эпоху римских завоеваний злак начинают культивировать в разных уголках Европы. В XVI—XVII веках европейские колонисты завезли пшеницу в Южную, а потом и в Северную Америку, на рубеже XVIII—XIX веков — в Канаду и в Австралию. Так пшеница получила повсеместное распространение.

Вторичные корни у озимой пшеницы

У озимой культуры есть первичные корни, которые образуются в эмбриональном гипокотиле (зародышевом стебельке) семян, и вторичные, развивающиеся из узлов кущения. Последние появляются через 20 дней после всходов. В период кущения из каждого нового стебля формируется по 2 корня, которые питают боковые побеги. При этом первичные корни не прекращают свою работу, а если вторичные не развились (например, из-за засухи), то они полностью обеспечивают злак минералами и водой.

На поглощающую деятельность вторичной системы влияет такой элемент, как сера. Микроэлемент участвует в углеводном и азотном обмене веществ, обеспечивает накопление крахмала и сахара в зерне. При нехватке вещества в почве и корнях снижается урожайность культуры.

Содержание серы в корнях озимой пшеницы: 5:1 в соотношении с азотом.

Литература

- Гончаров Н. П., Кондратенко Е. Я. Происхождение, доместикация и эволюция пшениц (рус.) // Информационный вестник ВОГиС : журнал. — 2008. — Т. 12. — № 1/2. — С. 159—179. — 1814-554X.

- Флора СССР. В 30 т / Гл. ред. акад. В. Л. Комаров; Ред. тома Р. Ю. Рожевиц и Б. К. Шишкин. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1934. — Т. II. — С. 675—688. — 778 + XXXIII с. — 5175 экз.

- Цвелев Н. Н. Род 22. Пшеница — Triticum L. // Злаки СССР / Отв. ред. Ан. А. Федоров. — Л.: Наука, 1976. — С. 160—170. — 788 с. — 2900 экз.

- Triticum (англ.). The Plant List. Version 1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (accessed 1st January) (2010). Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012. Проверено 15 декабря 2011.

Использование зародышей пшеницы в медицине

Зародыши пшеницы содержат значительное количество питательных и биологически активных веществ. Экстракт зародышей пшеницы — это иммуномодулятор, который способен увеличить сопротивляемость организма действию негативных внешних факторов. В медицине и косметологии экстракт зародышей пшеницы предлагается как средство, обладающее противоожоговым эффектом, ускоряющее заживление ран, язв и ожогов. Это обусловлено влиянием экстракта зародышей пшеницы на фибробласты, которые играют основную роль в заживлении ран и активации грануляционного процесса. Под влиянием экстракта зародышей пшеницы происходит увеличение количества фибробластов (повышение митоза) и проникновение фибробластов в рану , повышению активности орнитиндекарбоксилазы и гидролиза фосфолипида инозитола , увеличению емкости синтеза и высвобождению гликозаминогликанов и коллагеновых волокон, что играет решающую роль в процессе затягивания раны.

В косметологии также используется в качестве омолаживающего средства. Благодаря содержанию селена и каротиноидов, которые обладают антиоксидантными свойствами, зародыши пшеницы препятствуют действию свободных радикалов. Таким образом экстракт зародышей пшеницы укрепляет стенки сосудов, предупреждает старение и появление опухолей .

Вторичная корневая система у озимой пшеницы

Развитие злаковой культуры зависит от сорта, погоды. Оптимальные условия для сева озимой пшеницы: температурный режим: +14-17 °С, достаточная увлажненность верхнего почвенного слоя. В этом случае стеблевые корни активно и полноценно развиваются вглубь и в стороны, поскольку снабжены влагой и питательными веществами. При похолодании развитие стеблевых отростков замедляется. Прекращается рост корней при снижении температуры до +2 °С.

Засушливой осенью развитие вторичных корней тормозится. При отсутствии дождей наблюдается отсутствие кущения пшеницы. Весной скорость формирования корневой системы замедляется. При этом в разные периоды вегетации наблюдается отличие в развитии корневой системы по горизонтальным слоям грунта.

На этапе выхода пшеницы в трубку основная часть корней – 55-60 %, сосредоточена в верхнем почвенном слое (глубина – до 20 см). Примерно 30 % корневой массы развивается на уровне 25-40 см. В фазе цветения масса корневой системы в верхнем слое грунта сокращается до 40-45 % и увеличивается в почвенном горизонте, находящемся на уровне 45-80 см.

Нельзя недооценивать влияние степени развития корневой системы пшеницы на рост надземной части, урожайность. Нужно учитывать воздействие внешних факторов на деятельность корней. Регулированием формирования корневой системы удается повысить продуктивность злаковой культуры.